Le porcellane di Sèvres, 1752-1870

Parte quarta. Marchi originali, dubbi e apocrifi dalla fine del 1700 al 1830

di Gianni Giancane

Premessa

Dopo un lungo utilizzo delle due lettere L intrecciate (deux elles entrelacées), tipiche espressioni dei marchi apposti sui manufatti del XVIII secolo (fino al 1793), la Manifattura di Sèvres dovette adeguarsi alle subentranti, e stravolgenti, realtà storico-sociali.

Le alterne e complesse vicende che travagliarono non poco la politica francese interna ed estera nei successivi decenni, influenzarono fortemente la tipologia scritto-grafica del marchio che, pertanto, subì numerosi cambiamenti, tanto nella forma del logo (conseguenza fondamentale), quanto nelle modalità di apposizione (scelte legate ad innovazioni tecniche).

A tale proposito, per una agevolata lettura del presente contributo, si invita a far specifico riferimento alle tabelle dei marchi (e relativi sistemi di marcatura) già dettagliatamente presentate e discusse nella parte prima dell’intero lavoro: Le porcellane di Sèvres, 1752-1870. Parte prima. I marchi e i sistemi di marcatura [Leggi] ed in particolare all’ampia casistica delle variazioni intercorse tra il 1793 e il 1830 (ivi figure 3, 4, 5 e 6).

In quasi quarant’anni, riscontriamo, infatti, ben quattro differenti periodi temporali, scanditi da complessivi 14 marchi differenti, apposti con determinate modalità così come da tabelle sopra citate e alle quali pertanto si rimanda.

Alcune considerazioni

A differenza del marchio con le due L contrapposte molto imitato e/o falsificato, come visto nell’ultimo articolo pubblicato: Le porcellane di Sèvres, 1752-1870. Parte terza. I falsi e i marchi apocrifi nel XVIII secolo [Leggi], quelli dei decenni successivi, almeno fino al 1830 circa, non sono stati oggetto, per fortuna, di massicci “attacchi falsificatori” e pertanto non apparirebbero ad alto rischio collezionistico.

Occorre, tuttavia, prestare sempre grande attenzione quando ci si imbatte in un oggetto che si consideri possibile manufatto di tale periodo e, una volta accertate le peculiari prerogative della porcellana (nota 1), assicurarsi che il marchio ubbidisca a tutti i dettati chiaramente evidenziati nelle tabelle di cui sopra, nessuno escluso: forma e colore del logo, se esso sia stato dipinto o apposto a tamponcino o, ancora, stampato a decalcomania, se apposto sopra o sotto vernice, sottolineando come, al di là di occasionali deviazioni dalla tipologia standard (rare e comunque spesso adeguatamente interpretabili), debba esserci sempre corrispondenza specifica tra tali parametri (nella porcellana oggetto di studio) e il marchio (come da documenti ufficiali della manifattura).

La casistica

Iniziamo a vedere marchi e marcature attraverso alcuni esempi riferibili a due diversi periodi temporali: la Prima Repubblica (1793-1804) e il Primo Impero (1804-1814).

Iniziamo con una coppia di piattini in dotazione al British Museum [Figure 1 e 1a] presentati come realizzati nella Manifattura di Sèvres nel 1795.

Figura 1. Due splendidi piattini, porcellana a pasta tenera, diametro cm. 12,3, decorati con figure femminili classiche dipinte en camaïeu (monocromo seppia) nella riserva centrale e fiori policromi sulla tesa. Manifattura di Sèvres, ultimo lustro del XVIII secolo, Londra, British Museum.

Figura 1a. Sul retro di uno dei due piattini riscontriamo la serie di marchi apposti.

Oltre alla lettura dei marchi, il piattino a destra della Figura 1a consente di rilevare la forma a coppetta troncoconica e la natura della porcellana (pasta tenera) grazie alle piccole sbrecciature presenti sull’orlo del bordo d’appoggio che evidenziano una struttura pseudosaccaroide.

Ricordiamo che la pasta tenera, a causa della sua composizione e temperatura di cottura, si presenta meno compatta rispetto a quella dura (pertanto più facilmente aggredibile dagli immancabili traumi meccanici, oltre al lento ed inesorabile insulto del tempo), non raggiungendo mai quel particolare grado di consistenza di quest’ultima e che eventuali sbeccature o fratture su un oggetto fabbricato con siffatto impasto ceramico (porcellana dura), ne rivelano la natura attraverso il tipico aspetto tendenzialmente marmoreo.

Passiamo ora allo studio dei marchi cercando di scoprire periodo di fabbricazione e gli artefici [Figura 1b].

Figura 1b. Ingrandimento della Figura 1a con i marchi, tutti dipinti manualmente sopra vernice, mentre non è rilevabile la presenza di eventuali marchi incisi o incussi.

Partendo dall’alto troviamo il marchio in uso dal 1793 al 1800, che normalmente era dipinto in blu anche se talvolta veniva utilizzato al suo posto uno dei colori adoperati sulla miniatura al recto, in questo caso il fucsia degli ornati circolari nel cavetto del piattino.

Ricordiamo che era lo stesso pittore ad apporre il marchio sul retro al termine della dipintura; tale marchio è qui rappresentato dalle lettere R ed F per République Française e la scritta Sèvres (in corsivo); ancora più in giù compare il suo monogramma, probabilmente Sis che, secondo fonte British Museum, starebbe per Jacques-Nicolas Sinsson, pittore di fiori e fondi colorati, attivo a Sèvres tra il 1795 ed il 1845, artefice del decoro floreale sulla tesa dei due manufatti.

Dipinti in oro troviamo poi E T ed L f, rispettivamente per Jean-Guillaume Etard (attivo 1795-1798 e 1803-1804), pittore di figure ed autore di uno dei due ritratti femminili (nota 2) e André-Joseph Foinet, detto La France (attivo 1773-1792, 1795-1804, 1813-1818), pittore e doratore, responsabile delle dorature su entrambi i manufatti (nota 3).

L’alto livello qualitativo dei piattini, tanto nella componente composita che in quella decorativa, il comprovato intervento artistico dei sopracitati pittori, e doratore, rendono pienamente compatibile l’assegnazione della coppia di porcellane alla Manifattura di Sèvres nel periodo ipotizzato e più precisamente tra il 1795 ed il 1798, anno di inizio e di fine del primo periodo di attività dell’Etard per il piattino da questi dipinto e tra il 1795 ed il 1800 per l’altro (vedi ancora nota 2). Di fatto i due pezzi sono assolutamente coevi.

Occupiamoci ora di una tazza ed un piattino proposti in asta da Wannenes nel 2023 come Manifattura di Sèvres intorno al 1800 [Figura 2].

Figura 2. Tazza (altezza cm. 6) e piattino (diametro cm. 12,8) in porcellana policroma, inizi XIX secolo, Manifattura di Sèvres (come da presentazione in asta).

Correttamente, a mio parere, l’insieme non viene presentato come “tazza con il suo piattino” stridendo non poco il fondo rosa del cavetto (nel piatto) con quello “nanchino” del corpo della tazza sulla quale, inoltre, spicca un elegante testa muliebre in una riserva circolare rosso mattone bordata da spessa doratura (nota 4). Anche il decoro sulla tesa del piattino e quello sul corpo della tazza, uno in oro e l’altro in nero (o marrone scuro), pur molto simili, non coincidono, come ci si aspetterebbe in un set unico ed omogeneo. I due pezzi devono intendersi comunque coevi, facendo parte sicuramente di set probabilmente differenti ma molto simili. Osserviamo ora il verso delle due piccole stoviglie [Figura 2a].

Figura 2a. Il retro di tazza e piattino con relativa marcatura.

I marchi sono costituiti dalla scritta Sèvres in stampatello minuscolo, con due barrette sottostanti parallele, il tutto in rosso; inoltre, essi sono chiaramente apposti con procedimento meccanico (tramite un tamponcino o con supporti cartacei) con una procedura detta vignette imprimée (à la vignette).

Facendo riferimento alla tabella riportata in Figura 3 della parte prima del lavoro [Leggi] se realizzati tra il 1800 ed il 1802 sarebbero stati dipinti e non stampati, se invece tra il 1803 ed il 1804 tali marchi, in questo caso apposti correttamente à la vignette, riporterebbero sulla parte superiore la dicitura M. N.le (Manufacture Nationale de Sèvres), o ancora se fabbricati tra il 1804 e il 1812 avremmo trovato M. Imple, (Manufacture Imperiale de Sèvres) sempre sulla parte superiore della dicitura Sèvres, come riportato in Figura 4 dello stesso contributo [Leggi].

Ora, poiché il simbolo delle due piccole barrette parallele ci ricondurrebbe al 1803 (vedi ancora stessa Figura 4), potremmo pensare che tale marchio, scartando le altre due ipotesi associate, sia ascrivibile al ristretto spazio temporale 1803-1804, e debba considerarsi pertanto “incompleto”.

In definitiva, fermo restando (per quanto visibile dalla documentazione fotografica) l’elevata qualità dei due manufatti (composita e pittorica) e la natura della porcellana, si riscontra comunque una forma un po’ anomala dei marchi presenti che, a mio parere, volendo seguire la logica del rigore scientifico, non consentirebbe, la totale certezza attributiva al grande opificio parigino.

In altri termini, parliamo veramente di marchi incompleti? Oppure marchi possibilmente apocrifi? Impossibile stabilirlo in questa sede con assolutezza.

In simili circostanze resta infatti un certo grado di incertezza e soltanto ricerche molto più avanzate presso gli archivi della manifattura alla ricerca di siffatte opere documentate, passate cioè presso le registrazioni ufficiali prima della loro vendita, fugherebbe ogni dubbio.

Un caso differente

Proveniente dalla casa d’aste francese Rouillac ecco un piatto dall’imponente apparenza [Figura 3].

Figura 3. Piatto in porcellana con stemma di Napoleone I al centro del cavetto e fitta decorazione in oro sul fondo blu sulla tesa con la N di Napoleone sormontata da una mitra ripetuta tre volte (a 120°), diametro cm. 24, manifattura sconosciuta.

Il piatto, scenografico, con ricca decorazione in oro sul bordo e sull’orlo circolare tra tesa e cavetto, corredato da stemma imperiale napoleonico in oro su fondo bianco, rimanderebbe ad ipotetiche committenze imperiali alla Manifattura di Sèvres, ma viene correttamente presentato dalla Rouillac: Dans le goût de Sèvres, Marque apocryphe (nello stile di Sèvres, marchio apocrifo).

Vediamo perché [Figura 3a].

Figura 3a. Il retro del piatto e, centrato all’interno, il presunto marchio di Sèvres; compaiono inoltre tre coppie di anelli di calibrazione: due sul fondo e una sulla parte inferiore della tesa (frecce blu, intervento grafico dell’autore).

La presenza del marchio in rosso, apparentemente “buono”, correttamente apposto à la vignette (ma in una posizione decisamente inusuale al centro) con il simbolo grafico che sancirebbe l’anno 1804, potrebbe facilmente ingannare e spingere un incauto e poco attento collezionista ad attribuire la pur bella ed elegante stoviglia all’opificio parigino, ma …

… non basta un marchio – che isolato da altri contesti potrebbe ingannare anche occhi più esperti – a stabilire un’attribuzione sicura. Infatti, occorre sempre contestualizzare tutti i parametri composito-costruttivi (oltre a quelli stilistico formali) con i marchi di fabbrica.

In questo caso, come potrebbe mai un marchio che si vuol far passare per il 1804, nel periodo 1804-1812, comparire su un manufatto presentante i famosi anelli di calibrazione (frecce blu)?

Infatti, come già discusso dallo scrivente in una precedente pubblicazione dal titolo Alcune porcellane di Sèvres alla Corte di Francia, tra feste, balli e “…gelati”, Parte seconda [Leggi], gli anelli di calibrazione, questi particolari rilievi circolari derivanti da uno specifico processo di fabbricazione, compaiono a Sèvres soltanto a partire dai primi anni quaranta dell’800!

Ne consegue una rilevante incongruenza tra tecniche costruttive e un marchio che invece non è più in uso da almeno trent’anni, apposto pertanto con chiaro scopo fraudolento nella seconda metà del XIX secolo su un manufatto realizzato probabilmente in Francia in tale periodo, determinandone inequivocabilmente l’assoluta apocrifia.

Una seconda non trascurabile incongruenza deriva, inoltre, dalla particolare contestualizzazione storica del decoro del piatto dove troviamo il logo imperiale di Napoleone I [Figura 3b], supportato teoricamente dall’apocrifo marchio di fabbrica al verso, ma su un oggetto chiaramente realizzato molti decenni dopo con tecniche del tutto sconosciute nel periodo del Primo Impero!

Palese anacronismo, dunque, su un oggetto bello e intrigante, ma non Sèvres, un falso Sèvres, uno dei tanti…

Figura 3b. Dettaglio dello stemma di Napoleone I, le chiffre imperiale, con la ricca e articolata composizione.

Al centro del mantello, sovrastato da corona e adornato all’esterno da numerose e disseminate api, spicca l’aquila imperiale all’interno del collare della Legione d’Onore; completano lo stemma due mazze incrociate: una con andamento Nord Ovest-Sud Est con in cima la mano della Giustizia e l’altra, con andamento opposto, lo scettro imperiale.

Nei periodi successivi

La Manifattura di Sèvres negli anni della Restaurazione, prima sotto il regno di Luigi XVIII (1814-1824) e successivamente quello di Carlo X (1824-1830), utilizza dei marchi [Vedi] per i quali non si riscontrano (per fortuna) contraffazioni di rilevante importanza (in particolar modo per il secondo dei due periodi), limitandosi al genere dell’occasionalità.

A beneficio di chi legge riportiamo due opere, una per periodo, uscite sicuramente dalla fornace parigina, onde coglierne la bontà dei marchi e dei sistemi di marcatura.

Iniziamo con una splendida tazza e suo piattino, passata in asta da Cambi nel 2017 e proposta come: Tazza e piattino Sèvres, 1823 circa, Decorazione probabilmente Napoli 1830 – 1840 circa [Figura 4].

Figura 4. Lo splendido insieme di tazza e piattino, a fondo verde e dorature varie: tazza con manico dorato, interno vermeil e scena “ispirata dal romanzo del francese Alain-René Lesage (1668 – 1747), Storia di Gil Blas di Santillana” come da descrizione della casa d’asta; altezza cm. 11,5 (tazza), diametro cm. 15,5 (piattino), Manifattura di Sèvres, 1823.

Superbo ed elegante insieme di una tazza con il suo piattino, certamente sfornato dalla fornace parigina (come stiamo per documentare) ma con decoro, secondo quanto riportato nella presentazione del lotto in asta, realizzato probabilmente a Napoli.

Nel regno di Napoli nei primi decenni del XIX secolo, infatti, venivano spesso importate nella capitale molte porcellane estere, in particolare francesi, Sèvres compreso, e ivi decorate presso laboratori di pittura ad opera di valenti pittori partenopei, tra i quali il Giovine, il Landolfi, il Cioffi (nota 5).

Non esiste tuttavia certezza attributiva legata a siffatti ipotesi proposta dalla Cambi, anche in considerazione dei più diffusi motivi decorativi che i maestri decoratori stendevano su tali porcellane, basati sulle particolari tendenze e richieste delle committenze locali le quali, di norma, prediligevano scene legate alle vestiture del Regno o al vissuto quotidiano del popolo, oppure ancora ai temi classicheggianti tanto di moda nel periodo.

Certamente resterà il dubbio, ma anche la bellezza e l’altissimo livello qualitativo dell’opera.

Tornando allo scopo del nostro dire, vediamo di conoscere i marchi sulla porcellana tanto sul piattino [Figure 4a] quanto sulla tazza.

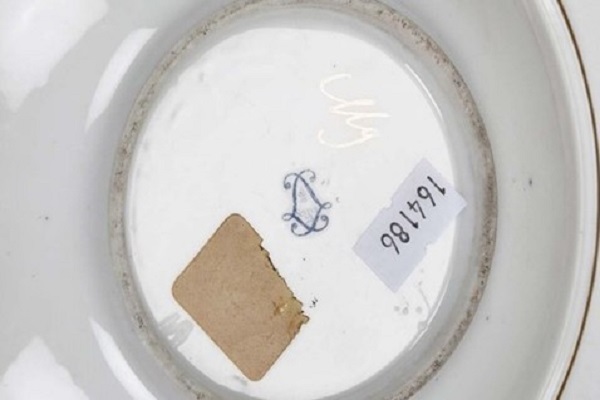

Figura 4a. Retro del piattino con il marchio di fabbrica al centro, la nuova versione delle due lettere L intrecciate (e contrapposte); in alto un marchio inciso e, in basso a sinistra, meno visibile, un marchio incusso.

Il marchio inciso è riferibile al torniante che ha modellato il piattino. Non è stato possibile identificarlo in quanto il monogramma non compare tra quelli noti riportati nelle diverse pubblicazioni consultate tra le quali si segnala, in particolare, il pregevole lavoro di Bernard Chevallier del 1980 e, a proposito dei marchi incisi, un lavoro a mia firma: Alcune porcellane di Sèvres alla Corte di Francia, tra feste, balli e “…gelati”, Parte terza [Leggi].

Passiamo alla tazzina [Figura 4b].

Figura 4b. Stesso marchio sul fondo della tazzina; la foto non consente di rilevare altri marchi incisi e/o incussi.

Il marchio presente su entrambi i pezzi, stampato in blu sopra vernice, è senza dubbio alcuno quello utilizzato dalla Manifattura di Sèvres nel periodo 1814-1824 ed è correttamente corredato al suo interno dal “giglio di Francia” (le fleur de lys), dalla dicitura Sèvres e dal millesimo 23, per 1823 (il tutto meglio visibile sul piattino).

Sarà utile al lettore confrontare tale marchio (reale) con quello presentato nel lavoro già richiamato in premessa [Leggi], ivi Figura 5.

In riferimento a questo marchio si precisa che, nonostante il copioso numero di pezzi visionati dallo scrivente (direttamente o da remoto) in un lungo arco di tempo, i falsi sono risultati pochi e con marchi, le due lettere L intrecciate e contrapposte di Luigi XVIII, maldestramente imitanti l’originale.

Un utile dettaglio che si porta all’attenzione del lettore è l’apposizione di tale marchio apocrifo quasi sempre a pennello, con grafie spesso incerte ed anacronistiche, al posto del classico logo stampato sopra vernice come visto.

Occupiamoci, infine di due piatti realizzati a Sèvres nel periodo del regno di Carlo X e più precisamente tra il 1824 ed il 1830 circa, proposti in asta Sotheby’s nel 2023 [Figura 5].

Figura 5. Insieme di due piatti (in posizione frontale nella foto), diametro cm. 23,8 e di un piatto-scodella in basso a sinistra, aggiunto al lotto, Manifattura di Sèvres, 1824-1830.

I due piatti presentano una tesa color blu marezzato (steso a pennello ad imitazione del più antico blu lapis della stessa manifattura) scandita da due profili nastriformi dorati. Nel cavetto di ognuno una ricca ghirlanda floreale e, al centro, un rosone con elementi geometrici dorati a vergenza radiale.

Occupiamoci del retro di uno di essi così come presentato dalla nota casa d’aste [Figura 5a].

Figura 5a. Il dorso del piatto posizionato a sinistra della coppia di Figura 5.

Leggiamo in alto a sinistra una data: 19 Maggio 1826 e S S. in rosso per Sinsson, pittore di fiori, già incontrato (vedi ancora nota 3); in alto a destra un marchio incusso non identificabile.

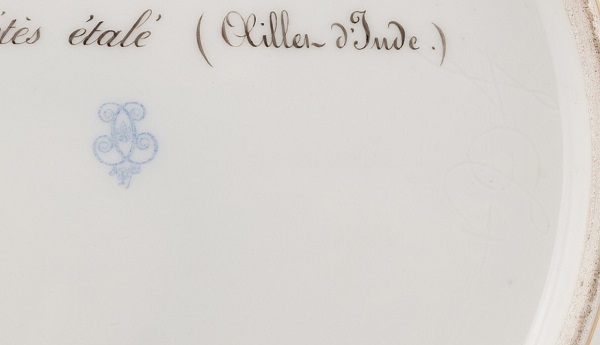

Al centro, il nome botanico dei fiori dipinti al recto, sicuramente per mano del Sinsson (Jacques-Nicolas), Tagètes étaleé (Œillet d’Indie), i nostri “tagete” o “garofani d’India” e, al di sotto, il marchio di Sèvres nel periodo 1824-1830 [Figure 5b].

Figura 5b. A sinistra: ingrandimento del marchio; a destra, in prossimità del piede d’appoggio, si scorgono dei marchi incisi, purtroppo non ben leggibili, riferibili al formatore (il torniante).

Tale marchio è quello in uso nella Manifattura di Sèvres sotto il regno di Carlo X (1824-1830), come testimoniato dalle due lettere C intrecciate e contrapposte, dalla parola Sèvres con sottostante il millesimo 27 (per 1827), il tutto apposto a stampa, in blu, sopra vernice come da protocollo canonico dell’opificio.

Come avanzato dal curatore della scheda allegata alla presentazione del lotto in asta da Sotheby’s, tale coppia di piatti potrebbe essere un’integrazione ad un servizio di similari stoviglie offerte dal Re Luigi XVIII allo scrittore François-René de Chateaubriand (1768-1848) nel 1822 quando egli rivestiva il ruolo di Ministro degli Affari Esteri.

Ancora una volta sarà utile al lettore confrontare tale marchio (reale) con il modello presentato nel lavoro già richiamato in premessa [Leggi], ivi Figura 6.

Per ora ci fermiamo qui.

Nella quinta ed ultima parte dell’intero lavoro affronteremo i restanti periodi oggetto di studio, quello sotto il regno di Luigi Filippo d’Orléans e il Secondo Impero (Napoleone III).

NOTE

[1] Si rimanda a quanto riportato nella parte seconda del lavoro: Le porcellane di Sèvres, 1752-1870 Parte seconda, Peculiarità dei manufatti vascolari e i fondi colorati [Leggi].

[2] La figura sull’altro piattino, qui non presentato, è stata realizzata da Pierre-Louis Micaud, pittore e doratore, attivo nella manifattura tra il 1795 ed il 1834 (fonte British Museum).

[3] Ricerche effettuate dallo scrivente su numerose ed autorevoli fonti: Chavagnac – de Groiller 1906; Lechevallier 1908; Brunet 1953; Tilmans 1953; Brunet-Préaud 1978; Dauterman 1986 hanno confermato facilmente l’attività artistica a Sèvres, nei diversi periodi temporali utili per la nostra argomentazione, delle figure artistiche citate, pur non comparendo in nessuna di esse il monogramma (o simbolo grafico) né dell’Etard, né quello del Foinet, e segnalandone per il Sinsson alcuni leggermente diversi da quello della Figura 1b, tra i quali una coppia di lettere S. Tuttavia, l’ampia e dettagliata scheda tecnica associata ai due manufatti redatta a cura del British Museum [Leggi] offrirebbe ampie garanzie sulle certezze e motivazioni dell’attribuzione.

[4] Come già segnalato dallo scrivente a proposito dei “fondi colorati” nell’articolo ad essi appositamente dedicato [Leggi], il colore “nanchino”, una particolare tonalità di beige con nuances tenuemente variabili, comparve agli inizi del XIX secolo sulle porcellane di Sèvres.

[5] L’argomento della decorazione di porcellane “estere” nel Regno di Napoli nella prima parte del XIX secolo, sarebbe meritevole di nutrite considerazioni da parte di chi scrive, ma non essendo questa la sede idonea, si rimanda, per approfondimenti, a quanto riferito dalla studiosa Angela Caròla-Perrotti nelle sue molteplici pubblicazioni ed in particolare in: Le Porcellane napoletane dell’800 – 1807-1870 – Napoli, 1990, pp. 139-142 e tavole ad vocem.

Bibliografia citata

-Chavagnac – de Groiller, Histoire Des Manufactures Françaises de Porcelaine, Picard Editeur, Paris 1906.

-Georges Lechevallier – Chevignard, La Manufacture de Porcelaine de Sèvres. Organisation actuelle et fabrication, Musée céramique, Répertoire de marques et monogrammes d’artistes, H. Laurens, Editeur, Parigi 1908.

-Èmile Tilmans, Porcelaines de France, Èdition des deux Mondes, Paris, 1953.

-Marcelle Brunet, Les marques de Sèvres, G. Le Prat Editeur, Parigi 1953.

-Marcelle Brunet-Tamara Préaud, Sèvres. Des Origines à nos Jours, Office du Livre, Fribourg 1978.

-Bernard Chevallier, Les marques en creux de la porcelaine de Sèvres (1801-1871), Rivista degli Amici svizzeri della ceramica, n. 94, Zurigo 1980.

-Carl Christian Dauterman, Sèvres Porcelain Makers and Marks of the Eighteenth century, The Metropolitan Museum of Art, New York 1986.

-Angela Caròla-Perrotti, Le Porcellane napoletane dell’800 – 1807-1870, Grimaldi Ed., Napoli, 1990.

-Gianni Giancane, Alcune porcellane di Sèvres alla Corte di Francia, tra feste, balli e “…gelati” ovverossia “Des patelles à glace” pour Louis Philippe 1er d’Orleans et Napoleon III – Parte seconda, Antiquanuovaserie aprile 2023

-Gianni Giancane, Alcune porcellane di Sèvres alla Corte di Francia, tra feste, balli e “…gelati” – Ovverossia – “Des patelles à glace” pour Louis Philippe 1er d’Orleans et Napoleon III – Parte terza giugno 2023.

-Gianni Giancane, Le porcellane di Sèvres, 1752-1870. Parte prima. I marchi e i sistemi di marcatura, Antiquanuovaserie marzo 2024.

-Gianni Giancane, Le porcellane di Sèvres, 1752-1870. Parte seconda. Peculiarità dei manufatti vascolari e i fondi colorati, Antiquanuovaserie giugno 2024.

-Gianni Giancane, Le porcellane di Sèvres, 1752-1870. Parte terza. I falsi e i marchi apocrifi nel XVIII secolo Antiquanuovaserie gennaio 2025.

Marzo 2025

© Riproduzione riservata