I peltri torinesi

della Redazione di Antiqua

Il fascino della ricerca consiste nella possibilità di fare continue scoperte che aprono a nuovi mondi di conoscenza.

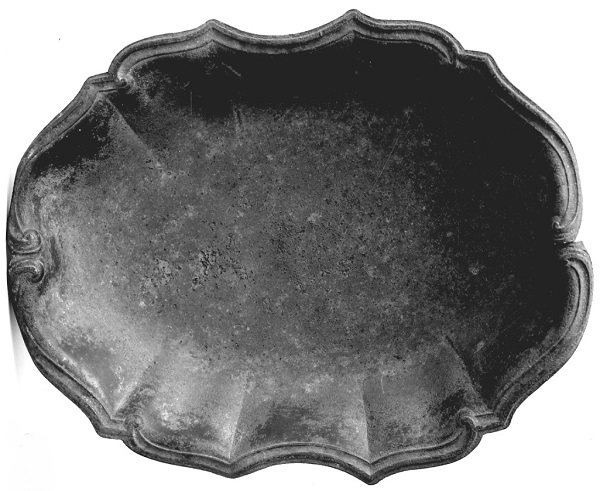

L’incontro con il mondo dei peltri torinesi tra Sette e Ottocento è stato del tutto casuale ed è avvenuto dopo esserci imbattuti in un vassoio in peltro (nota 1) conservato presso il Museo Leone a Vercelli, eseguito dal peltraio Ennemon Simone Taudin attivo a Torino attorno alla metà del XVIII secolo [Figura 1].

Figura 1. Ennemon Simone Taudin, vassoio, peltro, Torino, metà XVIII secolo, Vercelli, Museo Leone, inv. 3541-1981.

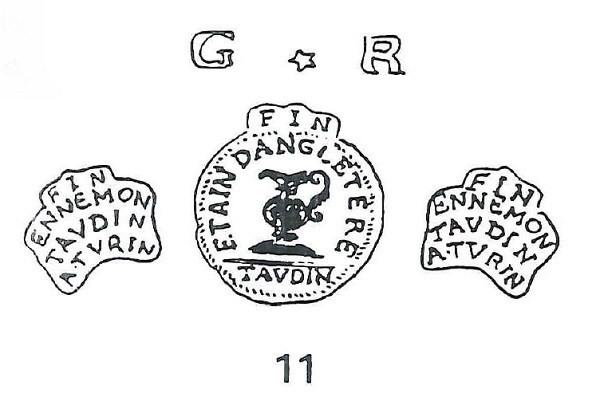

La scheda dell’ICCD identifica l’autore in base a una serie di punzoni sul verso e, più precisamente, un marchio sagomato (ripetuta due volte) recante su quattro righe la scritta FIN ENNEMON TAUDIN e un marchio ovale sormontato dalla scritta FIN, contornato dalla scritta ETAIN D’ANGLETERE con al centro un’anfora sotto la quale è la scritta TAUDIN. Su un’etichetta, si legge anche “Mia Zia” a indicare da chi il notaio Camillo Leone (1830-1907) – dalle cui collezioni è nato il museo omonimo – aveva ricevuto l’oggetto [Figura 1a].

Figura 1a. Particolare (punzoni) del vassoio di Figura 1.

È scattata immediatamente la curiosità di saperne di più circa questo Taudin, con l’intenzione di iniziare a indagare il settore dei peltri italiani di cui non ci siamo mai occupati, se non in modo del tutto marginale.

E qui è avvenuto il secondo incontro: quello con Attilio Bonci (1942-2022), collezionista a studioso di peltri, attraverso un suo saggio sugli argenti torinesi, pubblicato nel 1988 e messo in internet dall’Associazione Olandese dello Stagno, uno di quei regali insperati e preziosi che la rete dispensa (nota 2).

Troviamo Ennemon Simone Taudin in un elenco completo di maestri peltrai come Todino (anche Enemon o Emenon), figlio di Benedetto (nota 3); nel 1748 riceve la patente dal Consolato e risulta morto nel 1770 quando la bottega è diretta da Giambattista Sartoris. Nella pubblicazione vi sono anche due tabelle riproducenti vari punzoni, tra cui quello del nostro [Figura 1b], che coincide con quello illustrato nella Figura 1a, nel quale non si leggono le lettere G ed R intervallate da una stellina perché, presumibilmente, coperte dall’etichetta con la scritta “Mia Zia”.

Figura 1b. Punzone di Ennemon Simone Taudin (Bonci 1988, op. cit.).

Il saggio di Bonci ci consente di decifrare il punzone, in base alle disposizioni relative alla marchiatura del 1739, aventi la finalità di contrastare l’abusivismo e tutelare gli acquirenti circa la qualità dei prodotti. Il punzone centrale (cosiddetta grande marca) reca il simbolo del maestro, nel nostro caso l’anfora, la qualità del peltro, in questo caso Stagno fino d’Inghilterra (il migliore) e il cognome del peltraio. I due punzoni laterali, uguali tra loro, recano nome e cognome del peltraio (come in questo caso) oppure le sole iniziali, la città (nel nostro caso Torino) oppure una data e ancora la qualità di peltro impiegato (in genere FIN).

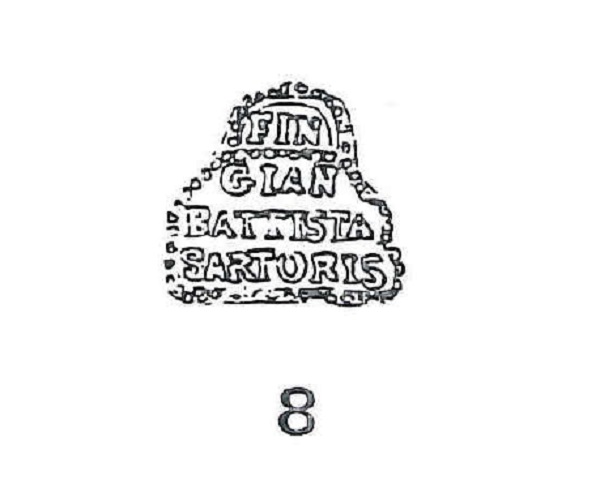

Abbiamo visto sopra che la bottega di Taudin/Todino risulta diretta, dopo la sua morte, da Giambattista Sartoris (nota 4). Nel suo elenco dei peltrai torinesi, ad vocem (vedi), Bonci riferisce di un “quasi omonimo” Gian Battista Sartoris che la letteratura indica sia attivo a Lione attorno alla metà del XVIII secolo, sia all’inizio del XIX secolo con lo stesso punzone [Figura 2].

Figura 2. Punzone di Gian Battista Sartoris (Bonci 1988, op. cit.).

Sono la stessa persona?

La questione è complicata dal fatto che di Gian Battista si conoscono (unico caso noto) due punzoni centrali: l’uno con la scritta ETEIN BLANC DE LYON [Figura 3], l’altro con la scritta ETEIN D’ANGLETERRE (vedi oltre Figura 6a).

Figura 3. Punzone di Gian Battista Sartoris (Bonci 1988, op. cit.).

i

Considerando che tutti i punzoni in questione ricalcano le disposizioni piemontesi del 1739, Bonci propende, prudentemente e in via ipotetica, per assegnare a Giambattista la produzione del Gian Battista lionese.

Non abbiamo ancora verificato se nel volume del 2005, l’autore sia riuscito a risolvere l’enigma, ma siamo in grado di mostrare le immagini di alcuni oggetti.

Il primo è un’oliera che appartiene anch’essa alle collezioni del Museo Leone, ivi assegnato a Gian Battista Sartoris attivo tra il 1773 e il 1810. Il punzone reca la scritta FIN GIAN BATTISTA SARTORIS, uguale a quella di Figura 2 [Figure 4 e 4a].

Figura 4. Giambattista (Gian Battista) Sartoris, oliera, peltro, Torino, XVIII-XIX secolo, Vercelli, Museo Leone, inv. 3559-1981.

Figura 4a. Particolare (punzone) dell’oliera di Figura 4.

Sempre al Museo Leone appartiene il secondo oggetto: un’alzata con piede circolare di Gian Battista Sartoris come sopra [Figura 5].

Figura 5. Giambattista (Gian Battista) Sartoris, alzata, peltro, Torino, XVIII-XIX secolo, Vercelli, Museo Leone, inv. 3551-1981.

Il punzone centrale reca la scritta ETAIN DANGLETERRE attorno a una figura purtroppo non decifrabile in questo esemplare con sopra FIN e sotto SARTORIS; i due punzoni laterali recano la solita scritta FIN GIAN BATTISTA SARTORIS [Figura 5a].

Figura 5a. Particolare (punzoni) dell’alzata di Figura 5.

Infine, un terzo oggetto, un vassoio realizzato da Gian Battista Sartoris, proviene dal mercato [Figura 6].

Figura 6. Giambattista (Gian Battista) Sartoris, vassoio, peltro, cm. 28 x 43,5, Torino, XVIII-XIX secolo, fonte ebay 280824.

Sul verso, si leggono i due consueti punzoni laterali con la scritta FIN GIAN BATTISTA SARTORIS e il punzone centrale in cui, a malapena, si legge ETAIN DANGLETERRE con sotto SARTORIS, mentre la scritta FIN è completamente abrasa; la figura al centro sembra proprio quella dell’Agnus Dei con bandiera crociata, la stessa che si vede nel punzone recante la scritta ETEIN BLANC DE LYON di cui alla Figura 3 [Figura 6a].

Figura 6a. Particolare (punzoni) del vassoio di Figura 6.

Concludiamo segnalando la recente donazione di 128 oggetti in peltro da parte degli eredi di Attilio Bonci al Museo di Palazzo Madama a Torino, esposti nella mostra Peltri a Torino. La donazione di Attilio Bonci, in corso dal 5 febbraio al 2 giugno 2025 [Vedi].

NOTE

[1] Come è noto, ma vale la pena puntualizzarlo, il peltro è una lega composta da una percentuale molto alta di stagno circa il 90%) con l’aggiunta di altri metalli.

[2] A. Bonci, Peltri torinesi del VIII secolo, Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti (S.P.A.B.A.), Nuova Serie, XLII, Torini 1988 pp. 265-280 [Leggi]. Nel 2005, Attilio Bonci ha pubblicato un’opera esaustiva sull’argomento: Il Peltro in Piemonte. Maestri peltrai piemontesi in Italia e in Europa, edito dal Centro Studi Piemontesi nella collena Biblioteca Studi Piemontesi.

[3] Nello stesso saggio, a cui si rimanda, si apprende che Benedetto, originario di Lione, si trasferisce nel 1706 a Torino dove “… italianizza il suo cognome Taudin in Todino, pur continuando a firmare alla francese nei documenti e sul punzone”.

[4] Rileviamo solo una piccola contraddizione: Gianbattista dirige la bottega del fu Ennemon Taudin nel 1770, mentre risulta ammesso all’Università dei mastri stagnaiuoli (Corporazione dei peltrai) nel 1773.

Aprile 2025

© Riproduzione riservata