Un marmo lombardo del Rinascimento e qualche precisazione sulla scultura lapidea a Brescia tra Quattro e Cinquecento. Seconda parte.

di Vito Zani

La prima parte di questo testo, a suo tempo postata su Antiqua, si è soffermata su un gruppo statuario raffigurante Tre angeli reggicorona, venduto a un’asta nel 2011 come opera di “Scultore lombardo (Bresciano?) tra Tamagnino e Coirano, 1500 circa”, del quale sono state illustrate le incongruenze col contesto bresciano e le evidenti assonanze con la maniera rodariana irradiata da Como (nota 1).

Questa seconda parte, e la terza che seguirà, verteranno invece prevalentemente su un brano della scheda del catalogo di vendita, redatta da Marco Tanzi, in cui l’autore discute per cenni la ricostruzione del panorama scultoreo bresciano dell’epoca, con diffusi richiami al mio libro su Gasparo Cairano e la scultura del Rinascimento a Brescia (nota 2), ponendo in questione diverse mie attribuzioni all’artista.

Qui di seguito verranno discusse le osservazioni enunciate dell’autore, mentre la terza e ultima parte sarà incentrata sulla verifica visiva dei confronti tra le opere documentate di Gasparo Cairano e quelle di attribuzione contestata.

Il brano di Marco Tanzi su Gasparo Cairano e la scultura del Rinascimento a Brescia

Il brano è introdotto da una incompleta elencazione delle opere documentate di Gasparo Cairano, intorno alle quali, con riferimento al mio libro, si dice che “è ora assemblato un catalogo ampio e non sempre omogeneo che postula l’egemonia esclusiva di Coirano nell’area bresciana, quando invece le carte d’archivio rivelano un panorama assai più articolato di lapicidi e picapreda. Qualche esempio: non è facile tenere insieme l’Adorazione dei pastori oggi in San Francesco, ancora «amadeesca», e l’Arca di Sant’Apollonio in Duomo Nuovo, «alla Briosco», che trascina con sé la Madonna con il Bambino in trono tra Santi e donatori Kress della National Gallery di Washington o [sic] le chiavi di volta della sacrestia di San Francesco (se Zani non avesse cancellato dalla scultura in marmo bresciana Maffeo Olivieri sarei orientato a mantenere il gruppo sotto il suo nome): tutte opere che non hanno stringenti relazioni formali con quelle documentate a Coirano. Nella decorazione di San Pietro in Oliveto, invece, bisognerebbe tenere nella giusta considerazione il ruolo di Antonio da [sic] Medaglia, «lapicida et architecto prefati monasteri». D’altra parte il Mausoleo Martinengo dei Musei Civici e l’altare di San Gerolamo in San Francesco sembrano a loro volta costituire gruppo a parte, superiore per qualità e con un diverso approccio a fonti visive e modelli di trasmissione; oltretutto a date scivolose per la vicenda di Coirano (che è già morto nel 1517), se nell’estate del 1516 il mausoleo non è finito e l’altare difficilmente si può sganciare dal 1520 circa. Gli sono riferite, infine, anche sculture da «Rinascimento umbratile», come una Fede in mano privata e un San Giovanni Evangelista nell’omonimo monastero di Parma”.

Alla fine della scheda viene fornito qualche ulteriore ragguaglio sulle “pieghe del catalogo ora riferito a Coirano”, con alcune aggiunte al “nucleo di sculture che fanno capo all’Adorazione dei pastori in San Francesco, a sua volta collegata a una Madonna con il Bambino in trono del Castello Sforzesco, alla Madonna già Longari e alla Santa della Fondazione Cavallini Sgarbi” (nota 3).

Appunti di storiografia

La densità di contenuti del brano si risolve in gran parte nell’elencazione di opere, quasi tutte di figura, e dei loro reputati gruppi, e per il resto in una serie di più o meno sbrigative annotazioni critiche, a mio avviso non adeguate alla complessità di problemi sui quali sarà utile puntualizzare alcune essenziali premesse storiografiche, prima di entrare nell’esame del testo.

Chiarirei innanzitutto che per le opere erratiche citate da Tanzi, studiate nel Novecento anche da alcuni dei massimi conoscitori di scultura del Rinascimento italiano (nota 4), al pari di altre oggi note da circa un secolo, non era mai stata ipotizzata nemmeno alla lontana una provenienza bresciana, accertata per via stilistica dai miei studi (nota 5), con due sole eccezioni, comunque successive (nota 6).

La svista, non certo da rinfacciare ai singoli studiosi, dipendeva dal fatto che in sede critica non era ancora maturata quella cognizione delle specificità dello stile scultoreo della Brescia rinascimentale, di cui ora la scheda del catalogo d’asta Pandolfini dimostra una pronta ricezione, tuttavia non sufficiente all’autore per andare oltre una proposta di raggruppamenti tra opere già rimpatriare o mai espatriate, limitando i recuperi di presunti marmi bresciani a un corpo estraneo come i Tre angeli reggicorona, o al clamoroso annuncio di qualche anno fa, svanito in uno strano silenzio, del ritrovamento di due statue del Tamagnino, “forse” addirittura i due esemplari sottratti in epoca imprecisabile al ciclo degli Angeli in S. Maria dei Miracoli a Brescia (1489 o 1490), opere d’esordio documentate di questo artista di rilevanza europea (nota 7).

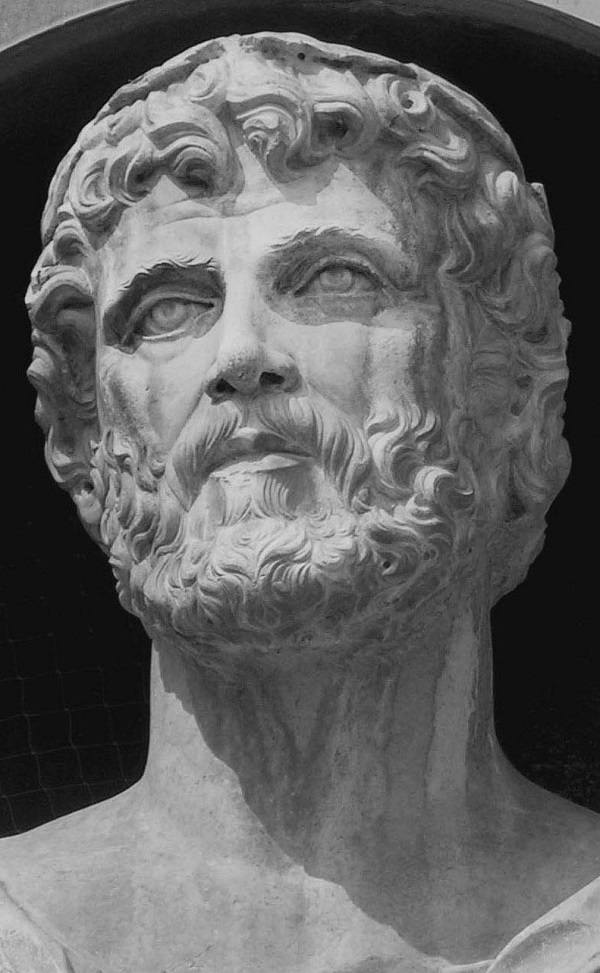

Nella critica novecentesca, tale incomprensione stilistica rientrava in un più generale misconoscimento di quella che fu una vera e propria civiltà scultorea locale (nota 8), piccola e breve, ma capace di partorire un’abnormità unica al mondo come i Cesari della Loggia (1493-1503): un ciclo di trenta colossali busti in marmo di imperatori romani o alla romana per gli esterni di un maestoso palazzo pubblico [Figura 1].

Figura 1. Gasparo Cairano, Busto di Cesare con le sembianze di Nerone, Brescia, Loggia, documentato 1493.

L’assoluta unicità, principale prerogativa di questo ciclo, non mi pare fosse stata messa a fuoco dagli studi precedenti, che trovavano in quelle teste non molto più di una cosa tra le altre nel gran mare della moda antiquaria o dei problemi bramanteschi (nota 9). Tanto meno ci si accorse che alcune di esse, tratte da fonti romane, rappresentano con ogni probabilità le prime riprese marmoree a tutto tondo di simili effigi in Italia settentrionale, a Brescia prima che a Padova, Mantova, Venezia o Milano (nota 10).

Non mi stupì nel constatare che il principale artefice di quei busti, Gasparo Cairano – il “Gaspar mediolanensis” celebrato a stampa proprio per questo da Pomponio Gaurico nel 1504 – (nota 11), circolava prevalentemente col nome sbagliato di “Coirano” in una bibliografia moderna che, ignara dell’errore e della sua banalissima origine in un refuso di stampa locale del 1920, provvide anzi a perpetuarlo, scambiando per corretta una storpiatura inesistente nei documenti e mai apparsa prima di allora. Si tratta appunto del “Coirano” che Tanzi ed altri continuano a usare, con la sola differenza, rispetto a prima, che ora si sa che è sbagliato.

Altra novità riguarda l’intagliatore e bronzista Maffeo Olivieri, passato per buona parte del Novecento anche come reputato primo attore tra i lapicidi bresciani, del quale invece ci si accorge che molto probabilmente non lavorò mai il marmo, ma soprattutto che non c’è alcuna ragione plausibile per credere che abbia qualcosa a che fare con i capolavori marmorei del primo Cinquecento che gli erano stati ascritti a Brescia (nota 12). Si è rivelata così l’inconsistenza – non solo critica, ma anche storica – della dominante teoria di Maffeo Olivieri lapicida, che tanta soggezione incuteva per il suo altisonante pedigree: formulata nel 1936 da Antonio Morassi, poi sostenuta in primo luogo da Panazza, Peroni, Passamani, e in parte da Agosti, che sottrasse all’Olivieri importanti marmi bresciani del terzo decennio del Cinquecento, confermandogli un’opera anteriore e contestualmente più significativa come l’arca di Sant’Apollonio, del 1508-1510 (nota 13).

Va da sé che lo scenario di riferimento, liberato dalla zavorra critica del pesantissimo intruso, è ora finalmente leggibile a livelli di veracità e limpidezza semplicemente imparagonabili a quelli del precedente stato dell’arte.

Ciò mi pare confermato soprattutto da chi, tuttora convinto di un’inconfondibile impronta dell’Olivieri su alcuni importanti marmi bresciani, ben si guarda dal procedere al dovuto risarcimento dell’artista in qualità di lapicida, trovando anzi preferibile invocarne il fantasma per denunciare a mio carico una “cancellazione”, in verità mai avvenuta, come è vero che ogni ricostruzione critica è sempre superabile da una più consona, quando c’è.

Da simili appunti, come da altri che illustrerò, si potrà facilmente comprendere che le condizioni in cui ritrovai Gasparo Cairano e la scultura lapidea del Rinascimento a Brescia quando iniziai ad occuparmene, verso il 1995-96, non erano certo quelle di temi già adeguatamente ordinati e fruttuosamente messi a punto in sede critica, ovvero suscettibili ormai soltanto di aggiornamenti e ritocchi – magari qualcuno anche abbastanza importante -, come potrebbe essere, ad esempio, il Morazzone dopo Mina Gregori.

Voci in capitolo nel brano di Marco Tanzi

Una delle prime osservazioni critiche del brano è relativa al catalogo “non sempre omogeneo” di Gasparo Cairano da me ricomposto. E’ un’osservazione presumibilmente non successiva all’avere constatato che i culmini di disomogeneità nel catalogo di questo artista si presentano tra le opere documentate, anche in tempi assai ravvicinati, e a livelli di gran lunga superiori a quelli delle opere da me attribuite. Quale dovrebbe poi essere, tra i divergenti punti di stile documentati nella carriera dell’artista, quello su cui tarare i valori di omogeneità?

Forse il rozzo e brutale plasticismo tutto lombardo degli Apostoli dei Miracoli (1489) [Figura 2]?

Oppure il traumatico impatto con l’archelogismo gigantesco dei primi Cesari della Loggia (1493) [Figura 3], piuttosto che il finissimo modernismo classicista e ormai tutto veneziano degli ultimi (1503) [Figura 4, nota 14]?

Figura 2. Gasparo Cairano, Apostolo, Brescia, S. Maria dei Miracoli, documentato 1489.

Figura 3. Gasparo Cairano, Busto di Cesare con le sembianze di Antonino Pio, Brescia, Loggia, documentato 1493.

Figura 4. Gasparo Cairano, Busto di Cesare, Brescia, Loggia, documentabile 1503.

Chi mai avrebbe potuto accertare il medesimo maestro in tutte queste opere, se non ci fossero i documenti a provarlo?

Infine, come dovremmo immaginare il suo ultimo stile figurativo, dopo il portale del duomo di Salò (compiuto nel 1509) e prima della morte (tra il 1513 e il 1517), in un periodo del quale non ci è pervenuta nessuna sua opera di figura documentata?

Tanto più che le difformità linguistiche si presentano nell’artista non solo secondo la naturale maturazione del tempo, ma talvolta perfino in simultanea, generalmente indotte dal diverso registro espressivo adottato per i temi sacri e per quelli antiquari, come dimostra in modo emblematico il confronto tra qualsiasi esemplare dei suoi Cesari (tre dei quali consegnati nel 1497) e la chiave di volta con Sant’Apollonio sotto il vestibolo della Loggia, documentata al 1497 [Figura 5, nota 15], opera fondamentale per la comprensione dell’artista, omessa, come altre, nel breve sommario di Tanzi dei lavori documentati “di Coirano”.

Figura 5. Gasparo Cairano, Sant’Apollonio, Brescia, Loggia, documentato 1497.

Sarebbe superfluo far presente che la non omogeneità è cosa del tutto normale, potremmo dire fisiologica, nel catalogo di una smisurata miriade di artisti, così come l’ampiezza, ugualmente accusata da Tanzi, è di per sé tutt’altro che inverosimile nell’ipotetica produzione di uno scultore-impresario costantemente affermato e stimato per l’intero quarto di secolo della sua carriera, come fu appunto Gasparo Cairano.

Disomogeneità e ampiezza a parte, Tanzi sembra perplesso del catalogo da me ricomposto soprattutto perché “postula l’egemonia esclusiva di Coirano nell’area bresciana, quando invece le carte d’archivio rivelano un panorama assai più articolato di lapicidi e picapreda”.

Direi invece che, oltre ad aver pubblicato la raccolta di gran lunga più corposa fin qui pubblicata di documenti sulla scultura bresciana dell’epoca (nota 16), nel mio libro ho puntualmente riferito delle diverse paternità che da circa due secoli e mezzo in qua sono affiorate dagli archivi, anche su opere d’importanza capitale. Ho inoltre proposto non solo ulteriori attribuzioni ad altri artisti, ma anche l’ipotesi di una duratura presenza a Brescia di altre maestranze, i Sanmicheli, che ritengo responsabili dell’imprinting decorativo della scultura locale. Né è mancata l’identificazione di nuovi maestri, che Tanzi avrebbe potuto rammentare almeno quando menziona il collaboratore di Gasparo al portale del duomo di Salò (1506-1509), Antonio Mangiacavalli: entità critica inesistente prima dei miei studi (nota 17), le cui debolissime statue su quel portale erano state anche poco prima riferite al “fortissimo Tamagnino” da specialisti di ispirazione longhiana, variamente decisi o possibilisti (nota 18). A questo mediocre Mangiacavalli, identificato incrociando testimonianze documentarie e una poesiola umanistica in suo onore, tutte già edite quanto trascurate dagli studi storico-artistici, ho attribuito un gruppo di sculture non proprio risibile per entità numerica e per l’importanza di alcune di esse, tra cui il cenotafio di un committente di assoluta eccezione come Nicolò Orsini.

Inutile proseguire in una rassegna già più che esauriente nel rendere palese cosa c’entri col mio libro questa “egemonia esclusiva di Coirano”, basata su un “catalogo che postula” uno scenario di segno esattamente opposto a quello da me configurato, in cui agiscono protagonisti ed attori mai immaginati prima nel contesto bresciano.

La loro identificazione è stata possibile grazie anche a un’indagine documentaria di inedita ampiezza e profondità, in ragione della quale non mi risulta proprio che “invece le carte d’archivio rivelano un panorama assai più articolato di lapicidi e picapreda”.

A meno che Tanzi non disponga di clamorosi inediti cartacei, la documentazione che accerta consistenti presenze di scultori a Brescia rimane quella dei due cantieri del santuario dei Miracoli e del palazzo della Loggia (nota 19), ove emerge inequivocabilmente una netta suddivisione gerarchica tra le maestranze, che vedono come unici scultori di figura Gasparo Cairano e il Tamagnino, e come caposquadra dei decoratori della facciata dei Miracoli il maestro Jacopo, che ho proposto di identificare nel Sanmicheli.

Neanche la documentazione esterna ai cantieri pubblici offre indizi della presenza locale di altri scultori di figura,. tanto che persino la non irrisoria attività figurativa di Antonio Mangiacavalli rimane ancora mancante di riscontri espliciti dagli archivi.

Quanto al caso di Antonio Medaglia, citato telegraficamente in un documento del 1510 come “lapicida et architecto” nel cantiere di San Pietro in Oliveto, mi pare che Giuseppe Sava ne abbia finalmente messo in chiaro la scarsissima importanza come scultore di figura, ricostruendone un’attività locale come lapicida, non sembra andare molto oltre qualche figuretta a rilievo su fregi o serraglie d’arco di altari e cappelle (nota 20).

Sava ha riconosciuto la ricorrenza di ulteriori mani in altre sculture bresciane, tra cui quella dell’autore delle statue dell’arca di San Tiziano ai SS. Cosma e Damiano, che richiederebbe un supplemento d’indagine in merito alla cronologia (nota 21). Anche in questo caso si tratta di artefici di secondo livello, nessuno dei quali è oggi identificabile attraverso documenti.

Appare dunque infondato il richiamo a “carte d’archivio” su cui ipotizzare la presenza a Brescia di altri statuari, tanto meno i tre notevoli maestri anonimi che, secondo Tanzi, sarebbero responsabili di altrettanti gruppi di opere estrapolate dal catalogo di Gasparo Cairano da me ricomposto.

Alla base di tali scorpori, le sommarie valutazioni di ordine stilistico iniziano con l’osservazione secondo cui “non è facile tenere insieme l’Adorazione dei pastori oggi in San Francesco, ancora «amadeesca» e l’Arca di Sant’Apollonio in Duomo Nuovo, «alla Briosco»”. Mancandol’indicazione di quale complesso scultoreo autorizzi a classificare l’arca di Sant’Apollonio “«alla Briosco»”, si deduce che la designazione vada limitata ai rilievi narrativi, anche considerando che all’arca viene confrontata a un singolo rilievo istoriato come l’Adorazione in S. Francesco.

E’ anche omessa la precisazione che tra le due opere corre la quindicina d’anni centrata sul passaggio cruciale dal Quattro al Cinquecento, forse nella convinzione che per uno scultore lombardo non fosse normale subire intorno al 1492 l’influsso del quasi ultimo Amadeo, e nel 1508-1510 quello del nuovo astro Benedetto Briosco. Prova emblematica di quanto invece lo fosse è proprio lo stile narrativo profondamente brioschizzato con cui l’Amadeo diede il definitivo addio alla scultura, verso il 1508-1509 (nota 22).

Un’analoga attenzione alle cronologie si ripresenta più volte nel brano, e raggiunge il culmine con un’opera dalla genesi estremamente complessa come il Mausoleo Martinengo (nota 23). Di questo maestoso apparato in marmo e bronzo vengono taciuti sia la travagliata storia documentabile, iniziata col primo contratto del 1503 e chiusa dagli ultimi patti del 1516, sia il titolare della commissione, l’orafo Bernardino Dalle Croci, parte in causa in tutte le carte, ove non risulta alcun altro artista coinvolto. Egli poté forse tenere per sé l’incombenza del cospicuo corredo bronzeo del complesso, stipulando accordi in separata sede (ancora sconosciuti) con la bottega scultorea che eseguì il preponderante lavoro in marmo, da me attribuito a Gasparo Cairano e collaboratori.

L’intricata vicenda si riduce nel brano di Tanzi a un ritaglio dall’ultimo atto documentario, che riporterebbe l’opera “a date scivolose per la vicenda di Coirano (che è già morto nel 1517), se nell’estate del 1516 il mausoleo non è finito”. Che il mausoleo non fosse finito consta infatti dagli ultimi accordi tra i committenti e il Dalle Croci, ove non è specificato quali parti fossero incompiute.

Di certo non lo era la struttura marmorea, notoriamente già utilizzata almeno dal 1515 come sepoltura, mentre è molto probabile che rimanesse ancora da completare il ciclo dei grandi riquadri bronzei intorno al sarcofago, raffiguranti scene della Passione di Cristo, visto uno di essi, a quanto pare, non venne neppure mai realizzato: il suo posto è ora occupato da un rilievo ligneo di tardo Cinquecento con finitura brunita, che sembrerebbe appositamente realizzato per tale sede, mentre un disegno seicentesco ritrae il mausoleo col sarcofago mancante di uno dei riquadri.

La complessità della questione avrebbe reso a mio parere necessario almeno un cenno della doppia paternità artistica, oltre che della doppia materia, anche per quel “diverso approccio a fonti visive e modelli di trasmissione”, enunciato da Tanzi come tratto saliente dell’opera. Né sarebbe stato superfluo circostanziare meglio cosa contraddistingua questa diversità nella storia scultorea di Brescia. La scultura decorativa dei grandi cantieri cittadini, per quanto poco studiata, offre già di per sé l’evidenza di una fitta circolazione di svariate fonti, tale da giustificare già a fine Quattrocento la presenza di autentiche primizie nel repertorio di citazioni.

In questo senso, qualora il “diverso approccio” sottintendesse soltanto la cronologia di fonti poco posteriori alla chiusura dei grandi cantieri (magari utilizzate per più o meno piccoli complementi figurativi di apparati scultorei già in buona parte compiuti), direi che non siamo di fronte a episodi anomali, ma in una situazione di continuità, semplicemente poco più tardi (nota 24).

Il Mausoleo Martinengo è accomunato da Tanzi all’altare di San Gerolamo in S. Francesco a Brescia, sia per questo imprecisato rapporto con le fonti (nota 25), sia per una datazione reputata tarda senza addurne valido motivo (“l’altare difficilmente si può sganciare dal 1520 circa”), che invece va arretrata di circa un decennio, come si è sempre pensato e come impone ora la dimostrata partecipazione all’opera di Antonio Medaglia (nota 26).

Secondo Tanzi, il Mausoleo Martinengo e l’altare di San Gerolamo comporrebbero un gruppo a parte, “superiore per qualità” agli altri due gruppi da lui selezionati dal catalogo di Gasparo Cairano.

Non condivido l’idea che nell’aspetto qualitativo risieda una prerogativa distintiva delle due opere nel quadro della scultura bresciana, dove non mancano lavori di analogo livello tecnico, come ad esempio l’arca di Sant’Apollonio, il portale dell’edificio dello scalone della Loggia, e molto altro nelle decorazioni della Loggia.

Si può chiudere qui l’esame dei principali argomenti addotti da Tanzi a sostegno delle sue revisioni sul catalogo di Gasparo Cairano e sul panorama bresciano. Argomenti apparsi in verità mai particolarmente solidi, talora caratterizzati da una certa tendenza all’approssimazione, che in qualche caso ha reso discutibili perfino i termini stessi della loro formulazione. Le questioni rimaste fuori dalla disamina qui conclusa (per esempio le “sculture da «Rinascimento umbratile»”) verranno direttamente esaminate nella terza ed ultima parte di questo testo, dedicata ai confronti visivi tra le opere documentate di Gasparo Cairano e quelle la cui attribuzione è purtroppo sprovvista dell’imprimatur di Marco Tanzi.

NOTE

[1] La prima parte è stata pubblicata nel giugno 2012 [Leggi]. Il catalogo d’asta contenente la scheda di Marco Tanzi (Arredi, Mobili e Dipinti Antichi provenienti dalla famiglia Antinori-Buturlin e altre proprietà private, Pandolfini casa d’aste, Firenze, asta 11-12 ottobre 2011, pp. 252-253 lotto 453) è consultabile in rete [Vedi ].

[2] V. Zani, Gasparo Cairano e la scultura monumentale del Rinascimento a Brescia (1489-1517 ca.), Roccafranca 2010. Sull’argomento avevo già pubblicato alcuni contributi a partire dal 2001, anticipando diversi contenuti del libro.

[3] Le opere attribuite citate da Tanzi sono schedate in Zani, Gasparo Cairano … cit., pp. 117-119 (cat. 5, Santa Cavallini Sgarbi; cat. 6, Adorazione dei pastori in San Francesco a Brescia; cat. 7, Madonna col Bambino del Castello Sforzesco), 124-126 (cat. 16, Chiavi di volta della sacrestia di San Francesco a Brescia; cat. 17, Altare di San Gerolamo nella stessa chiesa), 130-138 (cat. 23, Arca di Sant’Apollonio in Duomo nuovo a Brescia; cat. 24, Madonna col Bambino tra Santi e donatori della National Gallery di Washington; cat. 25, Fede in collezione privata; cat. 26, Madonna già Longari; cat. 27, San Giovanni Evangelista di Parma; cat. 29, Mausoleo Martinengo ai Musei Civici di Brescia).

[4] E’ il caso, ad esempio, della Madonna col Bambino tra Santi e donatori della National Gallery di Washington, su cui scrissero Valentiner (1938, attr. Amadeo), Dell’Acqua (1950, attr. Pyrgoteles), Pope-Hennessy (1964, attr. scuola veneziana), Middeldorf (1976, attr. scuola milanese) e Wittkower, (1977, attr. Pyrgoteles). E’ il caso anche della Santa Cavallini Sgarbi, entrata per legato nel 1946 al County Museum di Los Angeles, giudicata dell’Amadeo da Valentiner (1951) genericamente lombarda da Middeldorf (1976), e infine un falso di Alceo Dossena da Shell (1989), il che indusse il museo californiano a disfarsi della scultura, (s)venduta a un’asta nel 1991 come opera contraffatta, infine esposta nel 2006 in una mostra italiana, come Giovanni Antonio Piatti o Antonio Mantegazza. Per tutti i ragguagli critici e bibliografici, rimando alle schede delle due opere, citate supra, nota 3.

[5] Gli unici marmi erratici del Rinascimento ricondotti a Brescia prima dei miei studi sono una coppia di piccoli Angeli, posseduti nel 1972 da una galleria londinese (Sculptures of the 15th & 16th centuries. Heim Gallery, London. Summer exhibition, catalogo della mostra (Londra, 1972), London 1972, pp. nn., cat. 41) e un tabernacolo con Angeli inginocchiati al Castello Sforzesco di Milano (E. Fadda, Antonio Della Porta detto Tamagnino. L’attività bresciana, in “Arte Lombarda”, 120, 2 (1997), pp. 41-42, figg. 14-15). Nel caso dei due Angeli londinesi, ci sono buoni motivi per supporre che ne fosse conosciuta (almeno fino a un certo punto dei loro passaggi di proprietà) la provenienza furtiva dall’ancona del SS. Sacramento nel Duomo vecchio di Brescia, visto che le due operette non consentono alcun paragone con gli Angeli del Tamagnino ai Miracoli, proposto nella scheda del catalogo londinese come indizio di provenienza bresciana. Nel caso invece del tabernacolo milanese, la provenienza bresciana è stata desunta dal confronto stilistico con l’Adorazione in S. Francesco a Brescia, nel quadro di uno studio sull’attività bresciana del Tamagnino. In entrambi i casi, le ristrettezze tipologiche e qualitative delle opere difficilmente avrebbero lasciato immaginare che tra musei e collezioni di varie parti del mondo fossero finite pietre bresciane di ben altro interesse, tanto meno che si trattasse di materiale già autorevolmente studiato e più volte pubblicato.

[6] Relative alle due statuette definite da Tanzi “sculture da «Rinascimento umbratile»”, cioè la Fede in collezione privata e il San Giovanni Evangelista di Parma (sulle quali si veda supra, nota 3), attribuite a Gasparo Cairano rispettivamente da Giancarlo Gentilini e Alessandra Talignani.

[7] “I due Angeli che mancano alla decorazione di Santa Maria dei Miracoli a Brescia forse ci sono; avessimo le misure, li pubblicheremmo” (71 SMS, in Il portale di Santa Maria di Piazza a Casale Monferrato e la scultura del Rinascimento tra Piemonte e Lombardia, catalogo della mostra (Casale Monferrato, 2009) a cura di G. Agosti, J. Stoppa, M. Tanzi, Milano 2009, p. 182). Il ciclo degli Angeli era attestato da documenti contabili, resi noti nel 1930 e ora perduti, da cui risultavano dodici esemplari. Che invece la serie sia materialmente composta di dieci figure e non di dodici (come immancabilmente riportato, anche in poco precedenti contributi critici specifici) era stato appena chiarito dallo scrivente (V. Zani, Due commiati bresciani e un falso avvistamento a Salò per il Tamagnino, in La Certosa di Pavia e il suo museo. Ultimi restauri e nuovi studi, atti del convegno (Pavia, giugno 2005) a cura di B. Bentivoglio-Ravasio, con L. Lodi e M. Mapelli, Milano 2008, pp. 159-177). Sul ciclo degli Angeli e sull’attività bresciana del Tamagnino si veda, da ultimo, Zani, Gasparo Cairano… cit., pp. 97-102.

[8] A un ampio resoconto della vicenda storiografica della scultura lapidea del Rinascimento a Brescia è dedicato il secondo capitolo di Zani, Gasparo Cairano… cit., pp. 39-88.

[9] G. Agosti, Intorno ai Cesari della Loggia di Brescia, in V. Frati, I. Gianfranceschi, F. Robecchi, La Loggia di Brescia e la sua piazza, vol. II, Brescia 1995, pp. 91-105.

[10] Sui Cesari si veda ora Zani, Gasparo Cairano… cit., pp. 20-24, 100-101, 104-107, 122; si veda anche infra, nota 11.

[11] Sull’artista, restano fondamentali i passi dell’illuminante ma datato capitolo bresciano di A.G. Meyer, Oberitalienische Frührenaissance. Bauten und Bildwerke der Lombardei, vol. II, Berlin 1900, pp. 235-238, 240-248, e il saggio, purtroppo non immune da gravi malintesi storiografici, di A. Peroni, L’architettura e la scultura nei secoli XV e XVI, in Storia di Brescia, vol. II, Brescia 1963, pp. 767-775. A fine Novecento vide la luce il più completo resoconto critico e documentario sull’artista (Agosti, Intorno ai Cesari… cit.), dal quale rimanevano esclusi i problemi filologici aperti dalle intuizioni di Meyer, nonché quelli inerenti la questione allora centrale di Maffeo Olivieri, mai citato nel testo. Si deve a questo saggio la corretta distinzione attributiva, operata da Alessandro Bagnoli e Roberto Bartalini, dei Cesari del Tamagnino da quelli di Gasparo Cairano nel ciclo della Loggia (p. 96). Dei trenta esemplari, ne furono pagati sei al Tamagnino (nel 1499 e nel 1500), e ventuno a Gasparo Cairano (dal 1493 al 1503), che tuttavia dovette eseguirne ventiquattro. Non escluderei che i tre restanti siano stati eseguiti tra il 1505 e il 1507, cioè tra la chiusura della fabbrica della Loggia e quella dell’attiguo cantiere dell’edificio dello scalone, in anni privi di documentazione. Nel caso, i tre esemplari potrebbero essere identificati in quelli sul lato settentrionale del palazzo, rivolti al suddetto edificio.

[12] Zani, Gasparo Cairano… cit., pp. 79-85.

[13] G. Agosti, Sui gusti di Altobello Averoldi, in Il Polittico Averoldi restaurato, catalogo della mostra, Brescia 1991, p. 80 nota 74.

[14] Su queste opere si veda Zani, Gasparo Cairano… cit., pp. 102-106, 115 (cat. 1, Apostoli), 122 (cat. 13, Cesari). Vedi anche supra, nota 11.

[15] Schedata in Zani, Gasparo Cairano… cit., p. 121 cat. 12.

[16] Si vedano le appendici nel volume di Zani, Gasparo Cairano… cit., pp. 143-174.

[17] Ne ho dato conto una prima volta in V. Zani, Due commiati bresciani e un falso avvistamento a Salò per il Tamagnino, in La Certosa di Pavia e il suo museo. Ultimi restauri e nuovi studi, atti del convegno (Pavia, 2005) a cura di B. Bentivoglio-Ravasio, con L. Lodi e M. Mapelli, Milano 2008, pp. 170-174. Si veda ora Id., Gasparo Cairano… cit., pp. 111-114.

[18] G. Agosti, Scrittori che parlano di artisti, tra Quattro e Cinquecento in Lombardia, in B. Agosti, G. Agosti, C.B. Strehlke, M. Tanzi, Quattro pezzi lombardi (per Maria Teresa Binaghi), Brescia 1998, p. 77 nota 114; E. Fadda, Scultori lombardi a Genova e in Francia: Tamagnino e Pasio Gagini, in Proporzioni. Annali della Fondazione Roberto Longhi, n.s., I (2000), p. 73.

[19] Su tale documentazione si veda Zani, Gasparo Cairano… cit., pp. 157, 160-166, docc. I, III-IV.

[20]

G. Sava, Antonio Medaglia “lapicida et architecto” tra Vicenza e la Lombardia: il cantiere di San Pietro in Oliveto a Brescia, in “Arte Veneta”, 67 (2010), pp. 126-149. Trovo convincenti i confronti con cui Giuseppe Sava ha dimostrato l’autografia del Medaglia in sculture bresciane. Non altrettanto le sue valutazioni sul ruolo dell’artista a Brescia, che mi appaiono spesso enfatizzate oltre misura, e talvolta infondate. Già nelle prime righe dell’articolo viene affermato che il cantiere di San Pietro in Oliveto, guidato dal Medaglia, presumibilmente anche progettista della chiesa, era addirittura più importante della Loggia, in quanto “secondo per rilievo e concorso di artefici solo al santuario dei Miracoli” (p. 126), rendendo anche implicito che si sappia quanti lapicidi avessero effettivamente lavorato ai Miracoli e in San Pietro. In questa chiesa, Sava riconosce il diretto intervento del Medaglia in due altari e in altre parti (p. 133), mentre conferma l’attribuzione a Gasparo Cairano e collaboratori, da me proposta, per il principale ciclo figurativo dell’edificio, cioè i dodici busti di Apostoli, “insolitamente sorretti da cherubini, i quali […] tradiscono una derivazione assolutamente veneziana […]. Appare evidente che nessuno degli scultori bresciani e tanto meno Coirano avrebbe potuto concepire l’invenzione che si lega invece convincentemente a un artista di formazione veneta come Medaglia”. Argomenti plausibili se non fossero ambientati in una importante città veneziana come Brescia, tutt’altro che ignara della cultura di cui il Medaglia si faceva promotore, tanto che un motivo così marginale come quello del cherubino sottoposto a una figura era già apparso nel 1491, nella chiave di volta con l’Assunta del Duomo vecchio, opera documentata di Gasparo Cairano, definita da Sava “non di grande aiuto” per la ricostruzione dell’artista (p. 139).

Lo studioso ha individuato il Medaglia anche tra le figurine del fregio dell’altare di San Gerolamo in S. Francesco a Brescia (p. 135), da me precedentemente attribuito per intero a Gasparo Cairano, al quale resta ora riferito il rimanente dell’apparato figurativo, cioè la parte preponderante. Oltre al risibile apporto scultoreo del Medaglia a quest’opera, Sava gli attribuisce il progetto, “che Coirano fu tenuto a seguire”, facendoci “comprendere […] come Medaglia avesse captato la collaborazione di uno dei più attivi laboratori di scultura a Brescia a inizio secolo”, sempre “pronto a scritturare le migliori personalità disponibili in città” (p. 136). Mi paiono toni eccessivamente calcati, suggestivi di uno sbilanciamento di ruoli non dimostrabile in episodi che si presentano semplicemente di collaborazione, regolati da rapporti tra gli interessati di cui non conosciamo i termini (ho forti dubbi sulla paternità progettuale del Medaglia anche in questo caso). Episodi che, a giudicare dalle opere, segnano caso mai un netto sbilanciamento dalla parte opposta, cioè quella di Gasparo Cairano, almeno per quanto riguarda l’entità e la qualità degli interventi propriamente scultorei. Mi chiedo perché Sava ne ometta il nome nelle didascalie delle foto dell’altare (l’immagine d’insieme reca solo quello del Medaglia, p. 130 fig. ), addirittura nel dettaglio della meravigliosa Zuffa, stranamente riferita a “Scultore lombardo” (p. 132 fig. 12) [qui Figura 6], invece certamente di Gasparo Cairano persino nell’invenzione, così originale e complessa sul piano figurativo, che basta da sola a dimostrare l’incolmabile distanza tra questo artista e il Medaglia.

Figura 6. Gasparo Cairano (attr.), Zuffa di dei marini, particolare, Brescia, S. Francesco, altare di San Gerolamo, databile 1510 ca.

E segna le distanze anche dall’altro misero figurinista, ma discreto decoratore, dell’altare della Maddalena in S. Pietro in Oliveto, del quale Sava propone a confronto un particolare che riprende quasi alla lettera un motivo su un pilastro della Loggia (pp. 132, 135-136, fig. 13) [qui Figure 7 e 8].

Figura 7. Bottega o cerchia dei Sanmicheli (attr.), lesena con decorazioni, particolare, Brescia, S. Pietro in Oliveto, altare della Maddalena, databile 1508 ca.

Figura 8. Gasparo Cairano (attr.), lesena con decorazioni, particolare, Brescia, Loggia, databile 1495-1505.

Simili scelte si inquadrano in una generalizzata correzione al ribasso della statura artistica di Gasparo Cairano, intrapresa dallo studioso sia attraverso l’attribuzione di opere di tono minore, sia attraverso la costruzione di una coltre di incertezze intorno ad altre migliori che gli erano state attribuite, dando adito a una serie di interpretazioni che mi lasciano estremamente perplesso.Sul portale del duomo di Salò (pp. 141-142), a me pare di vedere un notevole scarto di qualità tra la spenta Annunciata (nella quale non trovo molto di “solenne”) [Figura 9] e le due figure certamente autografe per intero di Gasparo, cioè i busti dei Santi Pietro e Giovanni Battista, capolavori vibranti di tensione espressiva e di tutt’altra perizia tecnica [Figure 10 e 11].

Figura 9. Antonio Mangiacavalli (attr.), Maria Annunciata, particolare, Salò, duomo, portale maggiore, documentato 1506-1509.

Figure 10. Gasparo Cairano (attr.), San Pietro, particolare, Salò, Duomo, portale maggiore, documentato 1506-1509.

Figure 11. Gasparo Cairano (attr.), San Giovanni Battista, particolare, Salò, Duomo, portale maggiore, documentato 1506-1509.

Anche l’Angelo annunciante dello stesso portale, pur meno scadente dell’Annunciata, non ha molto in comune con le tipologie e la qualità di Gasparo, cui Sava propone di attribuire le due statue. Né mi pare vi sia nulla di strano nell’eventualità che, in un episodio di collaborazione, egli abbia potuto mettere mano alle statue del più debole socio per migliorale.

Analoga distanza qualitativa e tipologica vedo tra la goffa statua della Madonna col Bambino del Victoria and Albert Museum di Londra, datata 1536 e firmata dal bresciano Ambrogio Mazzola (unica sua opera conosciuta), e quella di analogo soggetto al Castello Sforzesco di Milano, molto migliore, che ho attribuito a Gasparo Cairano. Benché la statua milanese preceda di una quarantina d’anni quella londinese, il loro confronto “suscita però qualche imbarazzo” in Sava (p. 139), convinto di somiglianze tali da fargli immaginare nell’ignoto passato del Mazzola “esordi” per cui “non possiamo escludere che questi vadano a sovrapporsi con alcune prove attribuite al milanese [Gasparo Cairano], dal catalogo del quale potrebbe dunque candidarsi a sottrarre più di un lavoro”.

Mi sfugge infine il costrutto della contorta e sconclusionata digressione sull’arca di Sant’Apollonio (p. 139), a mio avviso suscettibile di insinuare nel lettore dubbi che neppure l’autore sembrerebbe avere sull’autografia di Gasparo Cairano da me proposta (e da cui dipende quella della pala Kress, confermata a p. 143), dubbi ulteriormente alimentabili da un richiamo in nota secondo cui “è proprio nell’arca di Sant’Apollonio peraltro che l’edificio critico di Zani getta le fondamenta” (p. 147 nota 67), notizia di cui io stesso non ero al corrente.

Ancor meno aiutano a fare chiarezza i passi in cui Sava, addentrandosi in questioni particolarmente delicate e di recente emersione, attinge a piene mani a tale “edificio critico” senza dichiararlo. Ad esempio quando parla del superamento della tradizione storiografica relativa al rapporto tra Maffeo Olivieri e la scultura lapidea (p. 135), celandone il responsabile dietro la passeggera citazione di un paio di episodi attributivi, uno dei quali molto fantasiosamente riportato come conseguenza automatica dell’altro (pp. 135, 147 nota 53). Oppure quando discute sul percorso della statuaria di Gasparo Cairano (p. 139), tema difficilmente pensabile prima che qualcuno gli attribuisse delle statue, visto che le uniche fin lì note erano i documentati Apostoli degli esordi (1489), e nessun’altra per tutto il resto della sua carriera. Tuttavia, può sempre capitare di far passare delle attribuzioni per semplici aggiunte numeriche a un catalogo (“ampio e non sempre omogeneo”, direbbe qualcuno) anche quando le si usa per ciò che evidentemente invece sono, cioè insostituibili strumenti conoscitivi di aspetti essenziali e non altrimenti indagabili di un artista. E può anche succedere che le conclamate qualità e l’imprescindibile ruolo formativo di uno scultore nel suo contesto divengano l’oggetto equivoco di noiose acrobazie retoriche, utili anche a ingigantire qualche comparsa poco più che insignificante al confronto. Travisate queste sostanziali distinzioni, diventa pure più facile eludere l’evidenza per cui le “fondamenta” dell’”edificio critico” nominato da Sava non stanno nell’arca di Sant’Apollonio, né in alcuna opera in particolare, ma piuttosto in una familiarità con la scultura lombarda del Rinascimento ben diversa da quella sufficiente ad affrontare l’attività scultorea di Antonio Medaglia e simili. Nulla però impedisce che anche su maestri di figura particolarmente problematici come Gasparo Cairano o il Tamagnino si possa costruire qualche “edificio critico” con una competenza in materia che permetta di immaginare alcunché “a Pavia, all’ombra soprattutto dell’arte dei Cazzaniga, ma nella sostanziale noncuranza rispetto al ponderato procedere di Amadeo” (p. 138), oppure l’orafo Giovanni Mantegazza come autore di un anonimo capolavoro della statuaria tardoquattrocentesca in Lombardia quale il San Giovanni Battista sulla facciata della Certosa di Pavia (p. 142), oppure Biagio Vairone come collaboratore del Tamagnino e di Pasio Gagini (p. 144), etc.

[21] Giudicandolo influenzato da Stefano Lamberti, Giuseppe Sava identifica questo maestro nelle statue dell’arca di San Tiziano, in due tondi figurati negli interni di S. Maria dei Miracoli, e nei piccoli busti di vescovi e della Maddalena entro gli oculi sul prospetto dell’omonima cappella in S. Pietro in Oliveto (Sava, Antonio Medaglia… cit., pp. 143-145). L’arca di San Tiziano, normalmente ricondotta al 1505, riportato nelle sue iscrizioni, è stata posticipata al 1519 da Sava, che ha riferito della presenza di questa data incisa in caratteri romani dietro la cimasa. Come mi informa gentilmente Alessandro Barbieri (che ha in programma una pubblicazione sull’arca) la data incisa non è MDXIX, bensì “MDXXIX”. Non credo comunque che la si debba assumere come indicativa della posa in opera dell’arca, avvenuta entro la traslazione delle reliquie del santo, che le fonti riferiscono al 1505. Né ritengo verosimile l’ipotesi di Sava secondo cui le reliquie sarebbero allora state poste provvisoriamente sull’altare, in quello da lui chiamato “reliquiario”, cioè il retrostante pozzetto a terra con acqua corrente, che non c’è motivo di pensare che sia mai stato collocato sopra l’altare, e tanto meno che abbia contenuto delle reliquie. Se nel 1505 doveva dunque già essere pronta almeno la struttura dell’arca, come suggerirebbe anche lo stile della decorazione, è probabile che la data dietro la cimasa si riferisca solo a un completamento, magari anche relativo al corredo delle statue, che in tal caso andrebbero dunque datate al 1529. La questione richiede approfondimenti anche per verificare se possano realmente risalire ai primissimi anni del Cinquecento le altre opere ricondotte da Sava allo stesso maestro (cioè i due tondi dei Miracoli e i piccoli busti della cappella della Maddalena in S. Pietro), che personalmente ho sempre recepito come lavori riconducibili intorno al terzo decennio, senza accorgermi dei giusti riscontri individuati dallo studioso con le statue dell’arca di San Tiziano, né delle attinenze con lo stile di Stefano Lamberti, che, indipendentemente da Sava, erano state evidenziate in queste statue anche da Alessandro Barbieri (I monumenti funebri nel Rinascimento bresciano, tesi di laurea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (relatore prof. M.G. Albertini Ottolenghi), 2005-2006, pp. 18-19, 117-118), sulla base di confronti con statue dell’intagliatore quali il San Rocco di Bassano Bresciano e il Sant’Antonio Abate di Condino.

[22]

Nella sua progressiva conversione dalla scultura all’architettura, l’Amadeo compì notoriamente un passo decisivo nel 1499, con la rinuncia, in gennaio, a proseguire i lavori del rivestimento marmoreo della facciata della Certosa di Pavia, e con le ultime consegne di sculture, in dicembre, per l’altare di San Giuseppe nel duomo di Milano (Giovanni Antonio Amadeo. Documents/I documenti, a cura di J. Shell, R.V. Schofield, G. Sironi, Como 1989, pp. 284-286, 295-297, docc. 591-592, 636). Chiamatosi fuori dai giochi dei grandi appalti scultorei che fin lì aveva cercato di monopolizzare, l’Amadeo si dedicherà sempre meno alla scultura, tanto che, dopo il 1499, la sua prima scultura documentata è un’insegna per il Lazzaretto di Milano, perduta e ben pagata, in tre rate dal maggio 1506 al dicembre 1507 (Ibid., pp. 387-388, 395, 408, docc. 994, 1030, 1078), ma probabilmente non molto significativa, visto il genere, e comunque inserita in un quadro documentario, sempre fittissimo per l’artista, ove oramai risulta in modo chiaro il suo orientamento professionale alla sola architettura. In via del tutto eccezionale, di lì a poco, l’Amadeo fu costretto a interessarsi nuovamente di scultura, quando, nel maggio 1508, gli venne reclamato il completamento dell’arca di San Lanfranco nell’omonima chiesa conventuale di Pavia, opera della quale si ignora l’originaria commissione, ipotizzata intorno al 1498. Nel disorganico complesso giunto fino a noi, è proprio il carattere fortemente brioschiano di alcuni rilevi istoriati a farli supporre inevitabilmente conseguenti a questi ultimi accordi del 1508 (M. G. Malfatti, L’arca di San Lanfranco, in Giovanni Antonio Amadeo. Scultura e architettura del suo tempo, atti del convegno a cura di J. Shell e L. Castelfranchi, Milano 1993, pp. 223-242).

Per il Briosco (col quale l’Amadeo aveva nel 1509 stipulato un patto societario per lo sfruttamento di cave e per la condivisione di eventuali commissioni scultoree), questa sarebbe solo un’ennesima riprova del suo trionfale primato come scultore di narrativa nella Lombardia di primo Cinquecento, fautore di un classicismo assimilato sotto la guida di Gian Cristoforo Romano nei lavori al monumento funebre di Gian Galeazzo Visconti, compiuto nel 1497. Certamente fu anche la padronanza maturata in quell’occasione come narratore dal Briosco a far sì che, negli anni seguenti, andassero proprio a lui esclusive commissioni di grande impegno narrativo come quella del portale della Certosa di Pavia (1501), con le quattro enormi istorie nei riquadri interni, e quella di un’arca per Cremona (1506), ampiamente corredata di scene a rilievo, di cui due, mai realizzate, erano previste dal contratto su smisurati lastroni marmorei (sull’opera pavese si veda R. Bossaglia, La scultura, in M.G. Albertini Ottolenghi, R. Bossaglia, F.R. Pesenti, La Certosa di Pavia, Milano 1968, p. 61; su quella cremonese, V. Zani, La scultura dalla metà del Quattrocento al 1550, in Cattedrale di Cremona, Parma 2008, p. 86).

Il passaggio di consegne tra l’Amadeo e il Briosco è fisicamente localizzato nel ciclo di minutissime scene a rilievo sulle basi delle colonne del portale della Certosa di Pavia, ciclo eseguito da entrambi gli scultori tra il 1492 e il 1501 (per l’Amadeo entro il 1499), in due rispettive serie di formelle (Bossaglia, La scultura… cit., p. 61).

Da alcuni rilievi amadeeschi di questo ciclo dipendono chiaramente la particolarissima tipologia e le quinte architettoniche dell’Adorazione in S. Francesco a Brescia, il che rende implicita la diretta esperienza da parte dell’artista bresciano delle novità prefigurate dal Briosco.

[23] Sull’opera si veda Zani, Gasparo Cairano… cit., pp. 135-138 cat. 29.

[24] Nel Mausoleo Martinengo, la decorazione lapidea della cassa ripete pressoché alla lettera formule e motivi di fregi della Loggia databili con certezza ai primi anni del Cinquecento, mentre il modello dei sostegni a candelabra è chiaramente negli interni del santuario dei Miracoli, le cui prime campate dovevano essere già pronte negli stessi anni d’inizio secolo, se non addirittura prima. Dei due più tardi marmi istoriati del mausoleo, uno riprende la stampa di Marcantonio Raimondi con la raffaellesca Strage degli innocenti, ritenuta del 1511-1512, l’altro reca una scena di sacrificio non collegabile a fonti note. Questi due rilievi sono forse coevi ai pannelli decorativi in cui sono inseriti.

[25] Nell’altare di San Gerolamo in S. Francesco, è presente la famosa rielaborazione della mantegnesca Zuffa degli dei marini, una delle fonti più diffuse in tutto il Rinascimento italiano, e da un’effigie di Giulio II (papa dal 1503 al 1513) ripresa da una delle medaglie realizzate da Caradosso e Gian Cristoforo Romano a partire dal 1506.

[26] Sava, Antonio Medaglia… cit., p. 135.

Prima pubblicazione: Antiqua.mi, settembre 2012

© Riproduzione riservata

Sullo stesso argomento (oltre agli articoli citati nel testo):

-Un marmo lombardo del Rinascimento e qualche precisazione sulla scultura lapidea a Brescia tra Quattro e Cinquecento. Parte III (novembre 2012) [Leggi].

-Angeli lombardi senz’ali (novembre 2018) [Leggi].