Mobili del Settecento intarsiati in avorio

di Andrea Bardelli

L’uso di decorare i mobili con intarsi in avorio, talvolta sostituito dall’osso, risale probabilmente alla “notte dei tempi”, ma è sicuramente a cavallo tra Sei e Settecento che si riferisce la maggior parte degli esemplari noti, in prevalenza cassettoni (nota 1).

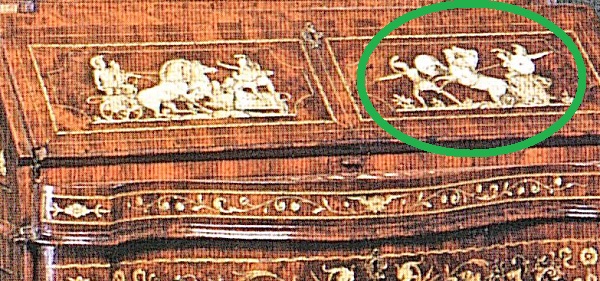

Cassettoni come questo [Figura 1] sono in genere attribuiti al Veneto, in qualche caso alla Lombardia, oppure a un non meglio precisato ambito lombardo-veneto (nota 2).

Figura 1. Cassettone intarsiato, inizi XVIII secolo, Christie’s 27.11.84 n. 247 (ivi attribuito alla Lombardia).

Il cassettone ha la fronte spezzata e rientrante al centro, scandita da quattro cassetti; in questo caso i piedi sono a cipolla, ma possono essere anche a mensola. Il decoro, probabilmente di origine fiamminga, è costituito da un intarsio in avorio con una figura centrale, in questo caso un putto alato, altrove un’aquila o altro soggetto, da cui si dipartono sottili racemi fogliati e fioriti sempre in avorio.

Mi sono soffermato sulla descrizione del decoro perché ricompare, spesso con varianti, nei mobili oggetto di questo articolo.

Non è infatti dei canterani tardo seicenteschi o del primo Settecento che desidero occuparmi, quanto della produzione del pieno Settecento costituita principalmente da ribalte e trumò.

Il problema è capire se gli intarsi sono coevi al mobile o sono il frutto di un arricchimento successivo. Provo quindi a tracciare alcune linee guida al fine di inquadrare il problema almeno dal punto di vista stilistico.

Quello dei mobili del pieno Settecento intarsiati in avorio è un terreno sdrucciolevole su cui gli autori sono, in genere, restii ad avventurarsi.

Graziano Manni, nel suo volume sugli arredi emiliani del 1993, a proposito di una coppia di angolari ferraresi, a uso ribalta, del 1750 circa [Figura 2], scrive: “La piuttosto vistosa decorazione intarsiata in osso bianco è legata al gusto eclettico dell’Ottocento: si tratta dunque di un’aggiunta impropria e posteriore” (Manni 1993, p. 90 n. 169).

Figura 2. Ribalta angolare intarsiata in osso (una di una coppia), Ferrara, metà circa del XVIII secolo, intarsi postumi (Manni 1993 p. 90 n. 169).

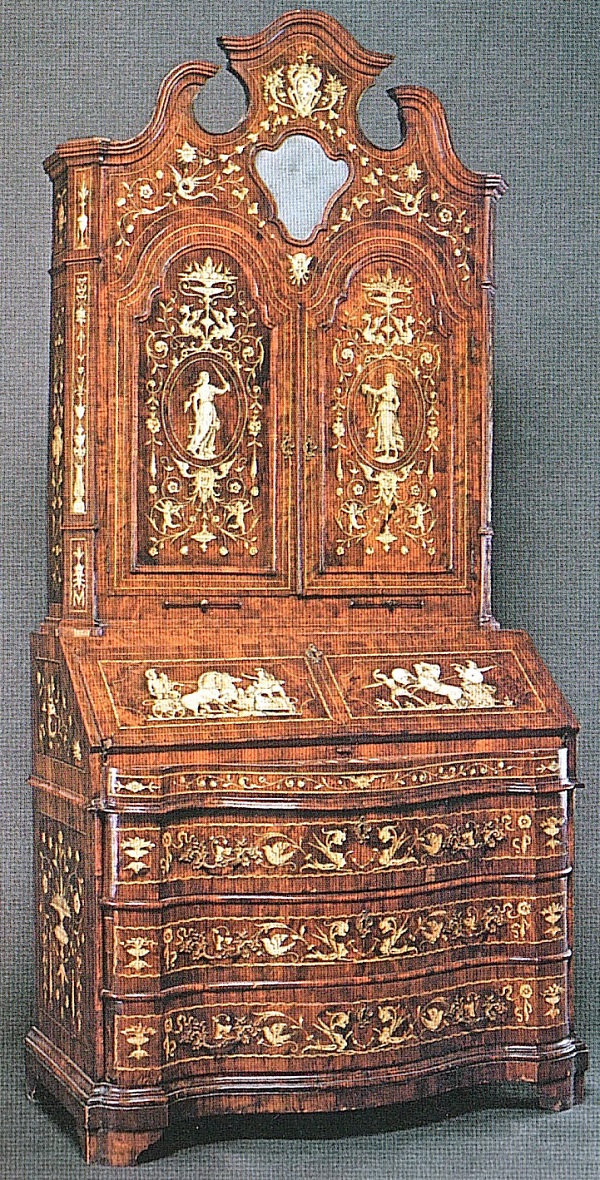

Il concetto è ripreso in modo più circostanziato da Lucien Zinutti nel suo volume Il linguaggio del mobile antico. Prendendo in considerazione un trumò che colloca nell’area del basso Veneto, terzo quarto del XVIII secolo [Figura 3], egli scrive: “… tarsia in avorio di gusto neoclassico eclettico, non pertinente all’impianto, probabilmente di esecuzione posteriore, del periodo Napoleone III …”.

E aggiunge: “Infatti, molti mobili veneti radicati, emigrati nei Paesi Bassi o in Inghilterra furono intarsiati successivamente pensando erroneamente di abbellirli, rendendoli più vicini alla loro cultura” (Zinutti 2011, p. 121).

Figura 3. Cassettone a ribalta con alzata intarsiati in avorio, Veneto, metà circa del XVIII secolo, intarsi postumi (Zinutti 2011, p. 121).

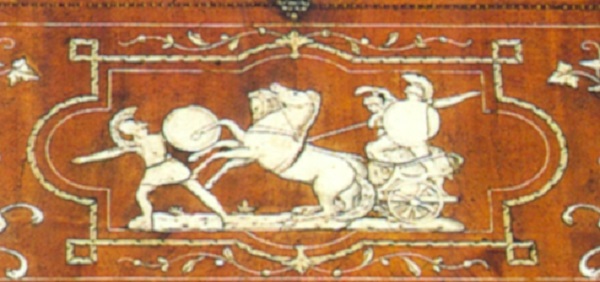

Effettivamente, sull’asse esterna della ribalta possiamo notare la presenza di intarsi di tipo neoclassico – rappresentati da alcuni guerrieri antichi, probabilmente greci, che combattono – nel contesto di un mobile che Zinutti data al terzo quarto del XVIII secolo, ma che potremmo addirittura considerare più arcaico (metà circa del XVIII secolo). La compresenza di intarsi di gusto tardo manierista, rappresentati da alcuni draghi stilizzati (insieme agli immancabili putti e volatili che compaiono in ogni epoca), fanno ritenere a Zinutti che l’arricchimento sia da far risalire a un’epoca dell’Ottocento in cui inizia ad essere in voga certo eclettismo.

Quello appena riportato è un passo importante che introduce due concetti.

Il primo è che il soggetto degli intarsi, se stilisticamente incompatibile con lo stile del mobile, può essere rivelatore di uno sfasamento temporale tra esecuzione del mobile ed esecuzione degli intarsi.

Il secondo è che questi abbellimenti siano stati eseguiti su mobili esportati all’estero per adeguarli al gusto locale e che siano poi rientrati in Italia in epoche più recenti.

Procediamo con ordine.

Per quanto riguarda il primo aspetto, una ribalta passata sul mercato antiquario presenta intarsi neoclassici su una struttura Luigi XIV, però la “bavaglia” che raccorda le gambe anteriori, intagliata e centrata da un cameo ovale, si può considerare tipica del neoclassicismo veronese, rivelando che il mobile è autentico, a meno che non si pensi che anche la bavaglia sia il frutto di un’aggiunta posteriore [Figura 4].

Figura 4. Ribalta intarsiata in avorio, Verona, mercato antiquario.

Troviamo la stessa apparente contraddizione in due trumò, il primo dei quali presentato da Christie’s a Londra nel 2003 come mobile nord-italiano e stimato una cifra considerevole [Figura 5]. Anche in questo caso troviamo un intarsio neoclassico raffigurante Venere su un carro trainato da cigni (nota 3), senza per questo pensare necessariamente a un arricchimento posteriore.

Nella didascalia in catalogo viene richiamato per confronto il secondo trumò [Figura 6], pubblicato da Silvano Colombo nel 1981 come mobile veneto del XVIII secolo, “… decorato con vaghi intarsi di gusto oltremontano, che paiono costantemente presenti nella zona lombardo-veneta fin da epoche precedenti” (Colombo 1981, n. 413).

Figura 5. Trumò, Italia settentrionale, XVIII scolo, Christie’s 11 dicembre 2003 n. 38.

Figura 6. Trumò, Veneto, XVIII secolo (Colombo 1981 n. 413).

Il Veneto è sicuramente la regione in cui si riscontra la maggior parte degli esemplari intarsiati in avorio in varie epoche, principalmente ribalte e trumò per quanto riguarda il pieno Settecento.

Si vedano, ad esempio, le due ribalte tipicamente veronesi. La prima è più convincente [Figura 7] perché il tipo di intarsio di gusto fiammingo, con figura centrale da cui si dipanano racemi fogliati e fioriti in presenza di piccoli volatili, rientra nella tradizione veneta che abbiamo già visto nei mobili di Figura 3 e 5. La seconda [Figura 8], a parte la disposizione “chiassosa” degli intarsi sull’intera superficie del mobile, risente del pregiudizio verso gli elementi decorativi che richiamano il revival stilistico ottocentesco di cui si diceva sopra.

Figura 7. Ribalta, Verona, XVIII secolo, mercato antiquario.

Figura 8. Ribalta, Verona, XVIII secolo (?), mercato antiquario.

Per quanto riguarda l’altra questione sollevata da Zinutti, ossia che questi mobili siano stati intarsiati all’estero e, dopo diverso tempo, reintrodotti sul mercato antiquario nazionale, è suggestiva, ma non supportata adeguatamente da documenti o casi certi.

Si potrebbe dire lo stesso a proposito di un’opinione diffusa nel mondo antiquario, soprattutto veneto, secondo la quale l’uso di re-intarsiare ribalte e trumò – anche a distanza di pochi anni dalla loro esecuzione – sia da attribuire ai ricchi produttori di seta padovani e veronesi che si erano arricchiti con la coltivazione dei bachi (nota 4).

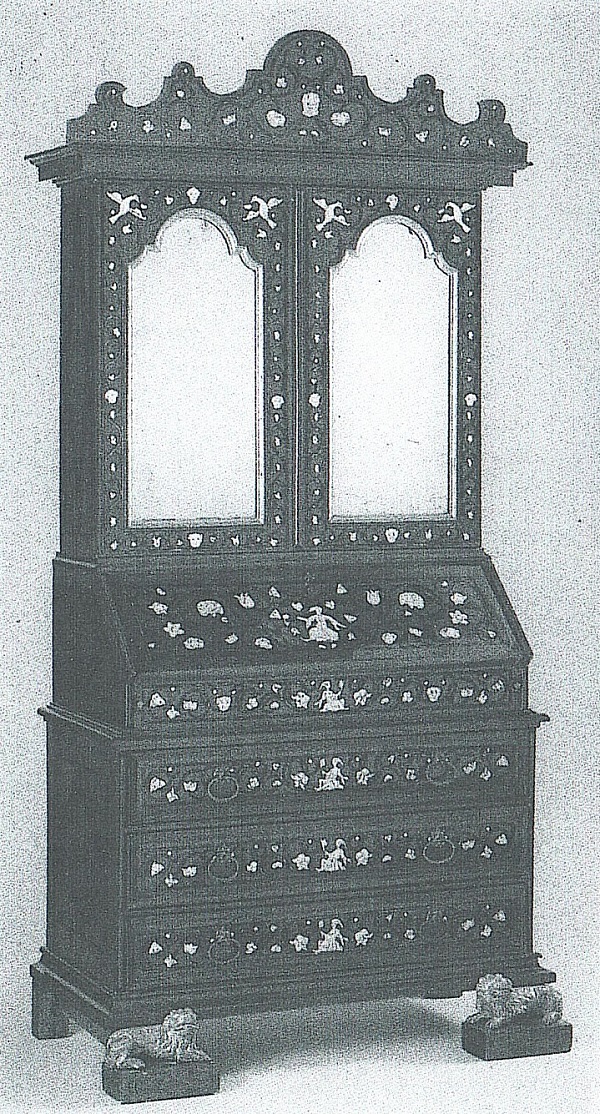

Sempre nel suo volume del 2011, Zinutti pubblica un trumò genovese [Figura 9], considerandolo un lavoro della prima metà del XVIII secolo (Zinutti 2011, p. 276).

Figura 9. Trumò, Genova, XVIII secolo, mercato antiquario (già Semenzato 11 gennaio 2001 n. 211).

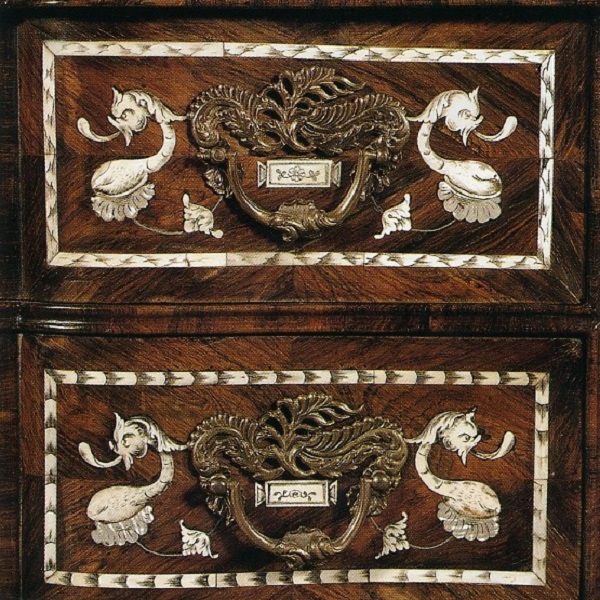

Il mobile si trova (o si trovava) presso una prestigiosa galleria di Genova dopo essere transitato presso Semenzato nel 2001 con una stima ragguardevole. Nella didascalia in catalogo si parla di una “… straordinaria decorazione intarsiata in avorio con qualche particolare in madreperla” e ancora: “L’ornato si compone di più motivi di gusto rinascimentale quali animali fantastici alati, girali naturalistici, cornucopie, uccelletti, mascheroni e una Vittoria alata con putto, quest’ultima sullo sfondo del caratteristico quadrifoglio” [Figura 9bis, nota 5].

Figura 9bis. Particolare del mobile di Figura 9.

Nonostante il tipo di decoro ricordi, anche in questo caso, quell’eclettismo di cui si è già detto più volte, non si ha un concreto motivo di dubitare che il mobile sia antico e gli intarsi coevi. Mi limito, tuttavia, a riferire che nel suo libro sul mobile genovese, Ludovico Caumont Caimi definisce raro l’uso dell’avorio per gli intarsi con riferimento a due mobili eseguiti nella stessa bottega in tempi diversi, l’uno in stile barocchetto con intarsi neoclassici (p. 234 n. 197), l’altro in stile neoclassico (p. 278 n. 232). Si tratta comunque di mobili con un intarsio più rarefatto e non così affollato come quello dei mobili di cui stiamo trattando. A proposito del secondo scrive: “Non estraneo è il gusto degli arredi piemontesi con simili intarsi in avorio” (nota 6).

Prendiamo spunto dal riferimento agli arredi piemontesi e al fatto che il trumò genovese appena esaminato appaia, per ora, un caso isolato.

Il tema dei pezzi “unici”, ossia non inseriti in una casistica diffusa, è significativo.

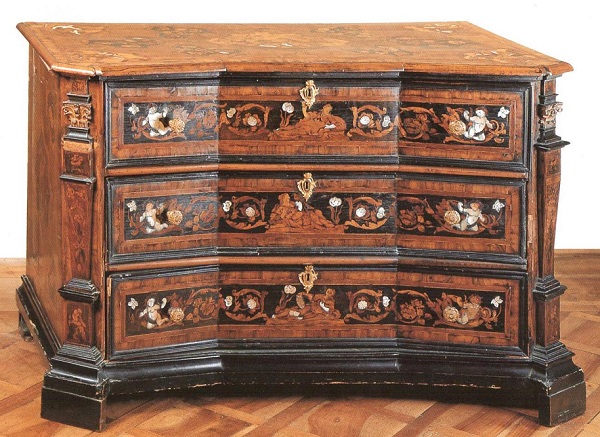

Un esempio è fornito da un cassettone che, da un punto di vista morfologico, rientra perfettamente nell’ambito della produzione piemontese [Figura 10, nota 7].

Figura 10. Cassettone, Piemonte XVIII secolo, mercato antiquario.

Tanto la forma è inequivocabilmente piemontese, il decoro si discosta nettamente dal tipo di intarsio comunemente praticato in regione. Il Piemonte conosce una ricca tradizione incentrata sugli intarsi in avorio che ruota attorno a personaggi del calibro di Pietro Piffetti (nota 8) e Luigi Prinotto, ma, al di là del divario qualitativo, gli esiti sono completamente differenti.

Eppure, se si guardano alcune immagini di dettaglio [Figura 10bis], l’intarsio in avorio sembra ben condotto e perfettamente integrato rispetto alla lastronatura e agli altri intarsi in essenze lignee.

Figura 10bis. Dettaglio del piano del mobile di Figura 10.

Possiamo effettivamente pensare al caso isolato di un ebanista piemontese che, nell’eseguire un mobile attorno alla metà del Settecento, si sia voluto cimentare con una tradizione decorativa che non gli apparteneva.

Un altro pezzo unico: un trumò proposto in asta da Semenzato come mobile della prima metà del XVIII di area lombardo-piemontese a un prezzo significativamente alto [Figura 11].

Figura 11. Trumò, definito lombardo-piemontese, XVIII secolo (?), Semenzato 14 aprile 2005 n. 136.

A parte discutere la provenienza di un mobile che non ha caratteristiche morfologiche tali da connetterlo a una data area geografica, benché allargata, ciò che colpisce è la presenza, al centro dell’asse esterna del piano ribaltabile, di uno stemma mediceo, come esplicitato nella stessa didascalia in catalogo [Figura 11bis].

Figura 11bis. Dettaglio del piano del mobile di Figura 11.

Appare evidente un’incompatibilità spazio-temporale tra un mobile dell’Italia settentrionale, eseguito attorno alla metà del XVIII secolo e lo stemma medici, raffigurato in una tipica accezione di stampo tardo manierista.

A parte l’inquietante onnipresenza dei grifoni che si affrontano, viene da pensare, nonostante la nitida esecuzione degli intarsi in avorio, a un mobile arricchito oppure, addirittura, a un mobile nato nell’Ottocento di gusto totalmente eclettico.

Proseguiamo la rassegna dei casi isolati con un cassettone giustamente pubblicato come emiliano da Giacomo Wannenes nel 1990 [Figura 12].

Figura 12. Cassettone, Emilia, XVIII secolo (Wannenes 1990 p. 94).

Altrettanto giustamente, Wannenes scrive che il mobile ricorda i vicini mobili veneti, “… mentre l’intarsio in avorio rappresenta una caratteristica peculiare dell’arte piemontese”, non ponendosi alcun dubbio, solo per il fatto di averlo pubblicato, circa la possibilità che gli intarsi non siano coevi.

Ultimo caso di mobile “spaesato”, quello di un trumò indiscutibilmente lombardo, sul quale compaiono intarsi in avorio che non si possono considerare confacenti alla tradizione locale [Figura 13].

Figura 13. Trumò, Lombardia, XVIII secolo, Semenzato Venezia, maggio 1988 n. 128.

Anche qui, la combinazione tra putti musicanti, un soggetto praticato in tutte le epoche e i soliti grifoni potrebbe (il condizionale è sempre d’obbligo) suonare come un campanello d’allarme ai fini di avvalorare l’ipotesi di un arricchimento successivo (nota 9).

È quindi rassicurante trovare, in ubicazioni diverse, due mobili simili con lo stesso intarsio.

Questo potrebbe bastare a identificare la presenza di una casistica e scongiurare l’ipotesi di un arricchimento isolato (nota 10); si vedano, ad esempio, due trumò, l’uno in collezione privata, l’altro transitato sul mercato antiquario [Figure 14 e 15].

Figura 14, Trumo, Italia settentrionale (?), XVIII secolo (?), collezione privata.

Figura 15, Trumo, Italia settentrionale (?), XVIII secolo (?), mercato antiquario.

Tuttavia, nonostante quanto definito in premessa, vi sono due elementi che inducono a una certa circospezione.

I due trumò sono anomali, non riferibili con immediatezza a un preciso ambito geografico, e i piedi a forma di leone dorato del mobile di Figura 15 sembrano proprio il frutto di un’aggiunta posteriore.

Inoltre, un’analisi tecnica che è stato possibile condurre sul mobile di Figura 14 rivela che esso possa essere stato costruito in epoca posteriore [Figura 14bis] e non solo intarsiato posteriormente, perché gli intarsi sono perfettamente inseriti nella lastronatura [Figura 14 ter].

Figura 14bis. Particolare della parte posteriore della cimasa del mobile di Figura 13.

Figura 14ter. Particolare dell’asse esterna del piano ribaltabile del mobile di Figura 13.

Mostriamo un altro caso interessante, quello di una scrivania del tipo “mazzarina”, passata in asta di Sotheby’s di cui non si specifica espressamente la provenienza geografica, ma la si dichiara appartenente agli arredi di Villa Serristori a Firenze [Figura 16]. La si definisce decorata con intarsi in avorio e madreperla in stile manierista nel XIX secolo, lasciando intendere che il mobile sia del Settecento e che solo gli intarsi siano postumi (nota 11).

Figura 16. Scrivania da centro, Toscana, XVIII secolo (?), intarsi d’epoca posteriore, Sotheby’s novembre 2007 n. 102.

Questo mobile testimonia un arricchimento con intarsi in avorio in epoca più tarda, riconosciuto e dichiarato .

Lo si può mettere a confronto con una scrivania dello stesso genere, del tutto simile a parte la presenza di un’alzata sul piano e l’ebanizzatura di alcune parti, passata in asta da Finarte, nello stesso anno, come mobile toscano [Figura 17].

Figura 17. Scrivania da centro, Toscana, XVIII secolo (?), Finarte marzo 2007 n. 279.

Anche con riferimento a questo mobile, gli intarsi sarebbero da considerare non coevi al mobile.

Ci si chiede, però, come sia possibile che due mobili del Settecento che non provengono dalla stessa casa (anche se esitati, si pensa casualmente, nello stesso anno) possano essere stati re-intarsiati in epoca successiva (Ottocento?) da quella che si presume una stessa bottega, visto che la tipologia dei decori è del tutto simile.

Inoltre, la cosiddetta mazzarina è una tipologia che si afferma in Francia in epoca Luigi XIV e trova un terreno fertile nell’ebanisteria piemontese. Disposto a ricredermi qualora venisse documentato, non mi risulta che in Toscana se ne producessero e questo avvalorerebbe l’ipotesi che le due scrivanie siano entrambe il frutto di un revival eclettico di fine Ottocento, quando “tutti facevano tutto” e che quindi mobili e intarsi possano essere coevi.

In frangenti come questi, come visto a proposito del trumò di Figura 14, interviene l’analisi tecnica che, in base all’esame dei criteri costruttivi (chiodi, incastri, spessori dei materiali, ecc.), può stabilire se il mobile, indipendentemente dall’apparato decorativo, sia del Settecento o di un secolo più tardi.

Rimanendo in Toscana, chiudiamo con una ribalta nel 1992 proposta da Sotheby’s su cui compare un’etichetta con la scritta “GIOVANNI … FABBRICANTE E NEGOZIANTE DI MOBILI INTAGLIATI FIRENZE … e Via della Vigna Nuova n. 6 [Figura 18].

Figura 18. Ribalta, Toscana, XIX secolo (?), etichetta di Giovanni Bacci (fabbricante e negoziante di mobili, Firenze), Sotheby’s 19 marzo 1992 n. 88.

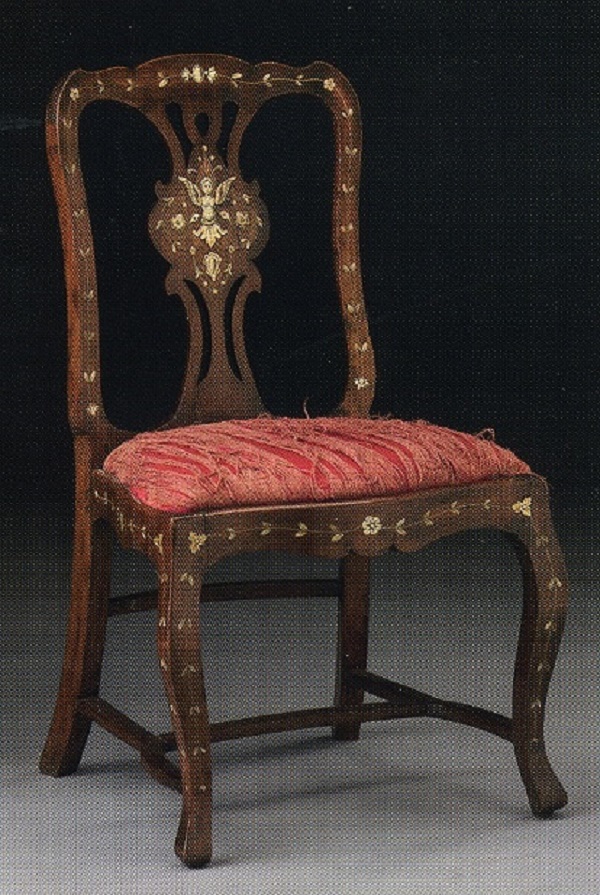

Una migliore decifrazione dei dati su Bacci si ricava dall’etichetta apposta su una sedia del tipo “Savonarola” apparsa in asta presso la casa d’aste Dreaweatts a Londra nel 2019, dove si legge: GIOVANNI BACCI FABBRICANTE E NEGOZIANTE DI MOBILI INTAGLIATI FIRENZE Via dei Serragh [probabilmente Via dei Serragli] N.18 e Via della Vigna Nuova N.6 [Figura 19].

Figura 19. Sedia tipo “Savonarola”, inizi XX secolo, etichetta di Giovanni Bacci (fabbricante e negoziante di mobili, Firenze), Dreweatts, Londra 5 giugno 2019 n. 264.

Ciò ha consentito di identificare in modo ancora più preciso Giovanni Bacci, il quale compare in via della Vigna Nuova 6 e in via Maggio 2 tra gli Antiquari e negozianti d’arte in genere nell’Annuario toscano guida amministrativa, commerciale e professionale della regione del 1916 p. 180.

Egli risulta essere attivo a inizio Novecento come fabbricante di mobili intagliati, ma anche come negoziante quindi antiquario.

Se la sedia di cui alla Figura 19 in ebano con intarsi in avorio rientra appieno nell’ambito della produzione neorinascimentale tra Otto e Novecento, resta il dubbio che la ribalta possa essere antica (nota 12), riproponendo la questione se gli intarsi in avorio siano coevi alla ribalta oppure un’aggiunta successiva.

In questo caso, tuttavia siamo pressoché certi che sia vera la seconda ipotesi, ossia che, ammesso che la ribalta sia settecentesca, gli intarsi in avorio siano frutto di un arricchimento.

Infatti, diversi particolari dell’intarsio compaiono sia sulla ribalta toscana di Figura 18, sia sul trumò veneto di Figura 3 [Figure 3bis e 18bis].

Figura 18bis. Particolare dell’intarsio del mobile di Figura 18.

Figura 3bis. Particolare dell’intarsio del mobile di Figura 3.

Quello che ho appena evidenziato è un caso emblematico di mobili con lo stesso intarsio ma appartenenti ad ambiti geografici completamente diversi, quindi evidentemente confluiti nella stessa epoca (Ottocento?) in un unico centro, presumibilmente un’unica bottega per essere arricchiti.

Non è impossibile, ma assai difficile pensare che un ebanista veneto e uno toscano disponesse entrambi, attorno alla metà del Settecento, della stessa fonte iconografica, ad esempio un’incisione, a parte la circostanza sopra già evidenziata del soggetto neoclassico stridente con il gusto barocchetto (almeno per quanto riguarda il trumò).

C’è persino da chiedersi se il trumò di Figura 3 non possa essere transitato a fine Ottocento, inizi Novecento per la bottega di Giovanni Bacci al fine di essere arricchito con intarsi in avorio.

Alcuni aspetti tecnici

Finora abbiamo trattato la questione dal punto di vista stilistico e filologico, facendo alcuni cenni all’ordinaria analisi di tipo costruttivo per quanto riguarda la struttura del mobile.

Ben più difficile è analizzare l’intarsio in avorio al fine di capire se sia stato eseguito contemporaneamente al mobile oppure sia stato aggiunto in epoca successiva (nota 13).

Senza pretendere di fornire indicazioni da seguire alla lettera, possiamo fare alcune considerazioni.

È un conto tagliare e connettere contestualmente lastrone e avorio, reso malleabile con vari sistemi, un altro è inserire il dettaglio in avorio all’interno di una lastronatura già posizionata e fortemente coesa alla struttura del mobile. Le linee di demarcazione risultano più nette nel primo caso, più frastagliate e irregolari nel secondo.

Inoltre, se troviamo che il filetto in avorio non delimita una riserva o una porzione con una propria lastronatura, ma “attraversa” un’unica porzione di lastrone, possiamo essere messi sull’avviso di un intarsio postumo e guardare il mobile con più attenzione [Figura 20].

Figura 20. Particolare della cimasa di un trumò intarsiato in avorio.

Resta il dubbio che una certa “rozzezza” possa derivare dagli strumenti tecnici a disposizione all’epoca, ma, in genere, proprio nel Settecento, gli intarsi erano eseguiti con una precisione assoluta, comparabile a quella ottenuta con strumenti meccanici

Conclusioni riassuntive

Quando affrontiamo un mobile stilisticamente riferibile alla metà circa del Settecento intarsiato in avorio, del genere di quelli esaminati, dobbiamo sottoporlo, per prima cosa, a un’analisi tecnica della struttura per verificare la coerenza metodi costruttivi ed epoca.

Nel caso il mobile risultasse costruito secondo tutti i crismi, ci si deve chiedere se gli intarsi in avorio siano nati con il mobile oppure siano stati aggiunti in epoca successiva.

Con le cautele del caso, proviamo ad analizzare l’intarsio da un punto di vista tecnico come suggerito nel paragrafo Alcuni aspetti tecnici.

A questo punto ci soccorre l’analisi stilistica.

Distinguiamo tra mobili con intarsi “alla fiamminga” (ad esempio i mobili di cui alle Figure 6 e 7) e mobili con intarsi neo-manieristi (ad esempio il mobile di Figura 3). Più facilmente i primi sono coevi al mobile, sebbene ritardatari nel gusto, i secondi sono, più probabile un arricchimento secondo il gusto eclettico.

Una scena intarsiata di tipo neoclassico inserita in un mobile di struttura arcaica potrebbe solo significare che il mobile è stato eseguito in epoca tarda e non è di per sé incompatibile; meno plausibile se si accompagna a intarsi di tipo manierista (vedi ancora Figura 3).

Di pari passo, possiamo ritenere che in regioni come il Veneto l’intarsio in avorio possa appartenere al recupero di una certa tradizione, mentre i casi isolati riferiti ad altre regioni vanno esaminati senza pregiudizi, ma con circospezione.

Ovviamente, avremmo la certezza di un arricchimento se potessimo trovare due esemplari identici, uno solo lastronato e l’altro intarsiato in avorio, oppure lo stesso arricchimento su due mobili completamente diversi, addirittura, appartenenti ad ambiti geografici diversi (Figure 3 e 18).

Giunti al termine di questa disamina – che spero abbia un seguito dopo eventuali segnalazioni e altri ritrovamenti – mi sento di dire che un eventuale arricchimento, se ben eseguito, non solo appartiene alla storia del mobile e diventa una testimonianza dell’evoluzione del gusto, ma può anche rappresentare un effettivo abbellimento.

NOTE

[1]

Non vengono presi in considerazione né gli stipi in ebano intarsiati in avori, caratteristici della produzione lombarda e napoletana, ovviamente con caratteri diversi, durante il XVII secolo, né i cassettoni intarsiati in legni di varie essenze con parti in avorio, di gusto fiammingo, appartenenti alla produzione veneta tra XVII e XVIII secolo.

Per quanto riguarda i primi, si rimanda agli articoli Mobili ebano e avorio in Lombardia tra XVII e XIX secolo (giugno 2014) [Leggi] e Uno stipo in ebano e avorio datato e firmato … (dicembre 2015) [Leggi]. I secondi, di cui riproduciamo un esemplare [Figura A], vantano una letteratura abbastanza ampia.

Figura A. Cassettone intarsiato in legni di varie essenze e avorio, Padova, Gazzada (Va), Collezione Cagnola, inv. MO.19.

[2] Alvar Gonzales Palacios attribuisce giustamente all’Italia meridionale un esemplare, molto simile a quello di Figura 1, che si conserva al Museo Correale di Sorrento [Figura B], lasciando intendere che questa tipologia è riscontrabile anche al Sud.

Figura B. cassettone intarsiato in avorio, Italia meridionale (?), Sorrento (Na), Museo Correale. Il mobile è diverso da quello presentato da A. Gonzales Palacios, ma appartiene alla stessa tipologia e allo stesso museo.

Su questi cassettoni e sulla possibile confusione tra esemplari “lombardo-veneti” si sofferma l’articolo Aspetta a dire lombardo veneto, pubblicato su L’Esperto Risponde n. 36, pp. 30-32, Edimarketing, Milano, settembre 2004 (chi fosse interessato a una copia anastatica dell’articolo, in attesa che sia inserita nell’Archivio di Antiqua, lo può richiedere a info@antiquanuovaserie.it ).

[3] In realtà, il motivo iconografico della Venere su un carro trainato da cigni era già noto e rappresentato in altre epoche. Si veda, ad esempio, la scena dipinta da Giulio Romano per la Stanza di Psiche di Palazzo Te a Mantova [Figure C e 5bis].

Figura 5bis. Particolare del mobile di Figura 5.

Figura C. Giulio Romano, Stanza di Psiche (particolare), affresco, Mantova, Palazzo Te.

[4] Sull’argomento è stata condotta una frettolosa ricerca che non ha fatto emergere elementi significativi. Saremmo grati a chiunque fosse in grado di fornirci notizie in merito.

[5] A parte che è il quadrifoglio a fare da sfondo alla Vittoria e non viceversa, si intende il celebre decoro caratteristico della mobilia genovese, realizzando accostando in modo sapiente i legni che formano la lastronatura.

[6] Credo si riferisca a mobili come quello di cui abbiamo discusso in un articolo [Leggi], piuttosto che a quelli dei celebri ebanisti Pietro Piffetti e Luigi Prinotto di cui faremo cenno a breve.

[7] Sul tipico cassettone piemontese del Settecento si rimanda a un articolo riprodotto in copia anastatica [Leggi].

[8] Entrambi gli ebanisti vantano un’ampia letteratura. A titolo esemplificativo mostriamo un mobile di Pietro Piffetti conservato in Gran Bretagna nel Castello di Waddesdon [Figura D].

Figura D. Pietro Piffetti, cassettone, 1735-1740 circa, Gran Bretagna, Buckinghamshire, Waddesdon Manor.

[9] Tuttavia, vogliamo mostrare un’incisione di Domenico Cagnoni (1754-1797), nato a Verona, ma attivo a Brescia, Milano e in altre città, testimonianza della diffusione di un tema iconografico come quello dei putti musicanti nella stessa epoca in cui, presumibilmente, è stato prodotto il trumò [Figura E].

Figura E. Domenico Cagnoni, Putti musicanti, acquaforte, 1760 circa, Chiari (Bs), Pinacoteca Repossi, Gabinetto delle stampe, inv. I01060.

[10] La scrivania si accompagnava a una sedia toscana datata al 1760 circa, di cui si dichiara espressamente che è stata intarsiata in epoca posteriore [Figura F].

Figura F. Sedia, Toscana 1760 circa, intarsi di epoca posteriore, Sotheby’s, novembre 2007 n. 103.

[11] Alle ribalte toscane in “stile inglese” simili a questa è stato dedicato l’articolo Ribalte “inglesi” a Genova, Bologna e Lucca (gennaio 2023) [Leggi].

[12] Nel suo libro Manuale illustrato del collezionista …, Gottfried Matthaes dedica un paragrafo agli intarsi in avorio, con riferimento al fatto che i disegni sulle porzioni in avorio erano un tempo incisi a caldo [Figura G], mentre le tecniche moderne consentono di tagliare separatamente i vari particolari.

Figura G. Esempio di intarsio antico con particolari incisi (fonte: Matthaes 1977).

Egli si riferisce però a intarsi in avorio eseguiti meccanicamente su mobili in stile, non considerando gli arricchimenti ottocenteschi, eseguiti con le stesse tecniche di cento anni prima (Matthaes 1977, p. 164).

Bibliografia citata

-S. Colombo, L’arte del legno e del mobile in Italia, Bramante, Milano 1981.

-G. Wannenes, Mobili italiani del Settecento, Leonardo, Milano 1990.

-G. Manni, Mobili antichi in Emilia-Romagna, Artioli, Modena 1993.

-L. Caumont Caimi, L’ebanisteria genovese del Settecento, PPS, Parma 1995.

-G. Matthaes, Manuale illustrato del collezionista. Saper distinguere tra autentico e falso, Milano 1977.

-L. Zinutti, Il linguaggio del mobile antico, Devanzis, Treviso 2011.

Aprile 2023

© Riproduzione riservata

Postscriptum

Quasi in tempo reale, ma ad articolo ormai impaginato, è stata reperita l’immagine di una scrivania pubblicata da Maurizio Cera nel volume Il mobile italiano, pubblicato a Milano da Longanesi nel 1983, in cui si parla di un mobile eseguito a Firenze attorno al 1860 [Figura H]. Ciò conferma quanto solo ipotizzato nell’articolo a proposito delle scrivanie di cui alle Figure 16 e 17.

Figura H. Scrivania da centro, Toscana, XIX secolo, Cera 1983, p. 200 n. 343 (già Sotheby’s Firenze 15.6.1982).